社員が、社内で独自に定める休暇の取得条件を誤認して1日休んでしまいました。当該社員は既に付与された年次有給休暇を全て取得済みであるため、

次年度に付与予定の年次有給休暇を前倒して付与することで、休んだ日を有休扱いとすることを希望しています。この対応は可能でしょうか。

年次有給休暇を前倒して付与することは、労働者にとって有利な対応となるため法的には問題ありません。

ただし、前倒して付与した場合、以降の付与の基準日の管理や他の社員との公平性等の懸念点も多いため、欠勤扱いとするか、

やむを得ない場合には別途特別休暇を付与することを推奨します。

<基本事項>

労働基準法第39条により、使用者は雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して

10日間の年次有給休暇を与える義務があり、その後も1年ごとに一定の日数を付与することが求められています。

前回の付与から1年未満のタイミングで前倒して付与すること自体は、法定を上回って労働者に有利な対応であるため労働法上の問題はありません。

ただし、年次有給休暇は1年に1回付与する必要があるため、前倒して付与した場合、以降の基準日も前倒す必要が生じます。

(例)通常毎年4月1日を付与の基準日としているが2024年3月1日に前倒して付与する場合、

翌年は1年後の2025年3月1日に付与する必要が生じる

一方、会社が法定を上回る日数の年次有給休暇を付与している場合には、法定を上回る分について前倒して付与し、

残りを本来の基準日に付与することが労働基準法上問題ないとされています。

一部を前倒して付与しても、法定以上の日数を本来の基準日に付与しているためです。

このように一部を前倒して付与する場合には、以降の基準日について当事者間でトラブルとなることを防ぐため、

「前倒して年次有給休暇を付与する場合にも、本来の基準日を付与の基準日として取り扱う」旨を就業規則等で定めておくなど、

取り扱いを明確にすることが重要です。

いずれの場合であっても、年次有給休暇を前倒して付与した社員が本来の基準日を迎える前に退職してしまったり、

前倒しの付与を希望する社員が殺到し、管理しきれなくなったりするリスクもあるため、前倒しの付与を認める際には慎重な検討が必要です。

<実務上の改善点>

今回のようなケースを未然に防ぐためには、社内で設けている休暇の取得要件を周知しておくことに加え、

社員の年次有給休暇の残日数を丁寧に管理することが有効です。

例えば、上司と部下の間で定期的に年次有給休暇の残日数を確認し計画的な取得を促すほか、

社員が常に年次有給休暇の残日数を確認できる勤怠システムの導入などが考えられます。

また、会社としても、法定通り年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存することに加えて、残日数が少ない対象者を管理し、残日数が一定の

目安日数を下回った場合には、人事担当者より状況を確認することで、残日数がない状態で誤って欠勤してしまうケースを未然に防ぐことができます。

<今回のケース>

今回のケースでは、個別に前倒しの付与を認めると管理が煩雑になり、他社員から今後希望があった場合に例外対応を認める基準の線引きが

難しくなるため、注意が必要であると回答しました。欠勤扱いとするか、やむを得ない事情である場合は別途特別休暇を付与することをおすすめします。

<参考>(2024.4.2閲覧)

「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

大雪により交通機関の乱れが発生した日に、社員が自己判断で出勤を見送りました。会社として出勤停止や休業の命令は出していませんでしたが、

この場合、賃金や休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。

社員本人に労働する意思・能力があるにもかかわらず会社都合により休業する場合には、休業手当を支払わなくてはなりません。

一方、不可抗力による休業の場合や社員本人に労働の意思がない場合には、賃金や休業手当の支払いは不要とされています。

<基本事項>

労働基準法第26条の定めにより、社員本人に労働する意思・能力があるにもかかわらず、

「使用者の責に帰すべき事由」により休業する場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなくてはなりません。

さらに民事訴訟となった場合には、民法第536条第2項の適用により、10割の賃金を支払うことが求められることもあります。

一方、不可抗力による休業の場合や、社員本人に労働の意思がない場合には、休業手当や賃金の支払いは不要とされています。

休業時の取り扱いについては、あらかじめ労使間で合意し、給与規程等に定めておくこともできるため、必要に応じて整備しておくことをおすすめします。

ここでは3つの場合を取り上げ、休業手当や賃金の支給要否の判断基準を説明します。

① 大雪や台風等の災害により社員の出勤や工場の稼働が不可能である場合

この場合は、原因が外部により発生したもので、会社が努力しても避けられない事態に該当し、

不可抗力による休業であると考えられるため、賃金や休業手当の支給は不要です。

② 社員の出勤や工場の稼働は可能だが、大雪等の影響を鑑み安全配慮の観点から会社判断で出勤停止を命じた場合

この場合は、本来稼働ができる状況の中で会社が休業の判断をしているため、

「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、労働基準法第26条に基づき手当の支給が必要です。

災害などの不可抗力による場合を除き、資材の不足や機械の故障等、

会社側に起因する経営・管理上の障害がある場合も使用者の責に帰すべき事由に該当すると考えられています。

③ 大雪等の影響による会社の休業命令はないが、社員の判断で出勤を見送った場合

個人の判断で出勤を見送った場合、ノーワークノーペイの原則に基づき欠勤分の賃金や休業手当の支払いは不要です。

会社として出勤停止の命令を出すほどではないものの、社員に休みやすい環境を提供したい場合には、有給休暇の取得を推奨することも一案です。

<今回のケース>

今回のケースでは、大雪による交通機関への影響に伴い、社員の自己判断で出勤を見送ったため、休業手当及び賃金は支給する必要はないと回答しました。

ただし、会社から大雪の状況での出勤取り扱い等に関して事前にアナウンスができていなかったため、社員が希望した場合には、事後承認で有給として取り扱うことをお勧めしました。

<参考>(2024.3.6閲覧)

「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

社員が資格を取得するための支援として、社内貸付金制度の導入を検討しています。

「資格を取得後、〇年間勤務した場合に貸付金の返還を免除する」という条件を付けた制度

を検討しているのですが、留意点はありますか。

貸付金制度を導入する際は、まず社員へ違約金や賠償金の支払いを命じる制度になっていないか、

対象となる資格への貸付自体が妥当であるか確認しましょう。また、返還免除の条件設定に際して、

長すぎる期間の勤務を条件とするなど、退職の自由を制限する内容としないようご留意ください。

<基本事項>

労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約

をしてはならない。」と賠償予定の禁止を定めています。

これは、労働者の退職の自由を保障するために、会社が賠償金や違約金を定めて実質的な足止めを禁止する

趣旨のものです。これに基づき、まず貸付金制度が資格取得にかかる費用を「支給」して退職した場合に

その返還を予定するものではなく、「貸付」をする内容であることを確認しましょう。

次に、対象とする資格取得費用の貸付自体が妥当であることが求められます。

資格の取得自体が業務命令である場合等、本来会社が負担すべき費用とみなされると貸付自体が16条違反

となる可能性があるためです。

ただし、取得する社員本人に利益があり、本来的に社員個人が負担すべき性質の費用であることや、

取得にかかる費用の金額、返還免除の条件となる就労期間が不当に長いものではないこと等の事情から貸付

が有効と認められた過去事例もあり(東京地判平20・6・4労判973号67頁コンドル馬込交通事件)、

明確な基準があるわけではなく、貸付に関する契約の形式や資格取得の任意性、業務性の程度、返還免除基準

の合理性等が総合的に考慮されています。業務命令ではなく社員本人が任意で取得する資格の場合にも、

返還を免除とするための勤務期間や返還額の範囲が適切でないと判断されることもあるため、

次に記載する実務上の留意点を確認してください。

<実務上の留意点>

以下の例のように、労働契約とは別の金銭消費貸借契約として締結することで、貸付金の返還合意の有効性が

認められやすくなります。契約書に限定せず誓約書による返還合意の取得等も考えられますが、

いずれの場合でも一定期間の就労を強制するような内容とならないよう、返還免除の対象となる勤務期間や

返還額の妥当性を確認しましょう。

***

(金銭消費賃貸契約書 例)

第〇条

甲は乙に対し、○○資格の取得費用として、教材費、講習受講料、試験受験料およびその他会社が必要と

認める費用として〇円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。

第〇条

乙が、資格を取得後に満〇年を超えて勤務した後は、貸与金の返還を全額免除する。

***

さらに、資格の取得を支援するための費用の上限や範囲(不合格の場合や補講の取り扱い等)についても

予め定めておくと、トラブルが起こりにくいでしょう。

社員の自己啓発や資格の取得を支援する制度を導入している企業数は年々上昇傾向にあります。

会社としてどのような資格の取得を推奨し、どのように支援するのか、貸付金制度を導入する方法も含めて

自社にあった制度を検討してください。

<参考>

「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」e-GOV法令検索※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

社員から「弔慰金の制度があることを知らなかったため、1年前に親族が亡くなった際に申請しなかった。

今から申請をするので支給をしてほしい。」と申し出があったのですが支給すべきでしょうか。

就業規則に申請期限は設定していませんが、今更申請を認めるべきか、社内で判断が割れています。

慶弔金は、就業規則等でその支払い条件や具体的な金額を定める場合には賃金扱いとなるため、

申請期限について会社規定がない場合は、未払い賃金の請求期間である3年以内の申請に対しては支給する必要があります。

<基本事項>

労働基準法第11条では賃金について「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義付けており、この定義に則れば、

労働の対価というよりも福利厚生の意味合いが強い慶弔金は賃金とは見做されないことになります。

ただし、厚生労働省による通達(労働基準法の施行に関する件 昭和22年9月13日発基17号)では

「退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。

但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。」とあり、

就業規則等に従って支給されるものは賃金に該当すると一般的に解釈されています。

慶弔金は会社が任意で規定するものであるため、次の例のように支給要件や期限等を設けて、

これらに該当しない場合には不支給とすることも認められます。

(規程例1)弔慰金

社員の配偶者、子、父母、祖父母が死亡し、死亡または葬儀から○カ月以内に人事部へ申請のあった場合は、次の弔慰金を支給する。

配偶者 ○○円

子 ○○円

・・・

また、慶弔金だけでなく、慶弔休暇についても同様に申請や取得の期限を設けておくと、社員とのトラブルが起こりにくいです。

(規程例2)忌引休暇

死亡から○ヵ月以内の葬儀、埋葬時に一括または分割して次の日数の休暇を受けることができる。

配偶者 ○○日

子 ○○日

・・・

なお、会社には就業規則の周知義務があります。就業規則は各社員へ配布したり、各職場に掲示したりして周知をし、

社員が常時確認できなければなりません。特に、慶弔金などは該当者になるまで制度をよく理解していない社員も多いと考えられるため、

該当する機会には上長や人事担当から案内があると親切です。また、所定の申請システムや申請書を用いる場合には、

各職場においてシステムへのアクセス環境の整備や、申請書の設置をしておきましょう。

<今回のケース>

今回のケースでは、就業規則に慶弔金の規定はあるものの申請期限については予め規定していなかったため、

未払い賃金の請求期間である3年以内に申請されるものについては支給をするようお伝えをしました。

今後は慶弔金や慶弔休暇については一定期限内に申請・取得をするよう規定しておくとともに、

社員に十分な周知がなされているのか再確認することをおすすめします。

<参考>

「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」e-GOV法令検索※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

これまで正社員として雇用していた者を、本人の都合により週2日勤務のパートタイム労働者へ転換して雇用することになりました。

社会保険の手続きや、年次有給休暇の付与についてはどうするべきですか。

パートタイム労働者の場合、所定労働日数・時間や給与によって社会保険の適用除外となるなど、取扱いは様々です。

近年頻繁に法改正が行われており、被保険者の対象も拡大傾向にあるため、適用の際には予め社会保険事務所に適切な取り扱いをご相談ください。

ここでは、パートタイム・有期雇用労働者へ転換する際の主な注意点について解説します。

<基本事項>

パートタイム・有期雇用労働者へ転換する際の主な注意点4つについて解説します。

1.社会保険

① 雇用保険

雇用形態等により被保険者とならない場合があります。契約期間や所定労働時間に関連する適用除外の要件は以下のものがあります。

・1週間の所定労働時間が20時間未満

・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない

・季節的に雇用される者であって、以下のイまたはロに該当する

イ 4か月以内の期間を定めて雇用される

ロ 1週間の所定労働時間が30時間未満

② 労災保険

労災保険は、従業員の労働時間や雇用形態にかかわらず全ての労働者を加入させる義務が会社にあり、転換後も取扱いは変わりません。

③ 健康保険・厚生年金保険

「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が、同一の事業所で使用される労働者に適用される所定労働時間・日数の4分の3以上の労働者は被保険者となります。また、前述の要件を満たさない場合も、特定適用事業所または任意特定事業所において以下の要件を全て満たす場合は被保険者となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・臨時の手当、賞与、割増賃金等を除いた賃金月額が88,000円以上

・学生ではない

2.退職金

退職金については法令上の規定がなく、会社の規定に従います。正社員の退職金制度はあるけれどもパートタイム・有期雇用労働者の退職金制度は導入していないという場合には、正社員として勤務した分の退職金の支払い時期、金額、転換後の取扱いについて本人へ明示して合意をとることをおすすめします。

このような場合、正社員としての雇用契約終了時に精算をすることや、支給時期はパートタイム・有期雇用労働者としての契約終了時としつつ支給額は正社員としての雇用契約終了時の条件で確定しておくことが考えられます。

3.年次有給休暇

年次有給休暇に関しては、算定条件となる勤続年数については正社員勤務時代からのものが引継がれ、既に付与された休暇は保持されますが、

転換後に新たに付与する際には付与日時点での所定労働日数に応じて正社員とは異なる取り扱いをすることが認められます。

また、付与のタイミングについても「1年に1回付与」の法令上の要件を満たすよう、転換後は正社員としての最新の付与日から1年後以内に次の付与する必要があります。

4.無期転換権

こちらはパートタイム労働者と有期雇用契約を締結した場合に、新たに注意が必要なものとなります。

有期雇用労働者の無期転換ルールとは「同一の使用者との間で、有期雇用契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、

期間の定めのない労働契約に転換できるルール」されています。

起算日はあくまで有期雇用契約を締結した日となり、正社員としての勤続年数は含まれません。

以上が、正社員をパートタイム労働者へ転換した場合に注意が必要な4つの観点です。法令上の規定と会社規定の両方をよく確認し、

必要に応じて本人への説明や同意取得をしながら進めるようにしましょう。

<参考>

「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」厚生労働省※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では出勤とテレワークを組み合わせたハイブリッド勤務を実施しており、業務の都合上出勤や顧客訪問等が求められる場合を除き、

働き方は従業員が任意で決定できることにしています。1日の中でオフィス勤務、顧客訪問、在宅勤務と転々と移動しながら勤務をする場合もありますが、

それぞれの移動時間は労働時間として扱うべきですか。それとも通勤時間や休憩時間とみなされますか。

顧客訪問は業務の都合上必要な移動であるため、労働時間と扱うことが一般的です。

一方で、会社の指示ではなく、あくまで任意でオフィスへの出勤や在宅勤務のために帰宅をする場合の移動時間は、

業務に従事せず自由に過ごすことができるのであれば、労働時間に含めなくても問題ありません。

<基本事項>

厚生労働省のガイドラインでは「使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、

その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当する」とされています。会社の指示でオフィスへの出勤を求めたり、

業務上の都合で顧客を訪問したりする場合に、移動時間の自由利用が保障されていなければ、労働時間に該当するでしょう。

一方で、任意で出勤や在宅勤務のため帰宅をする際の移動時間は、例えば本を読んだり、途中で子どもの送り迎えやカフェに立ち寄ったりといった

自由利用が可能なケースが殆どと考えられるため、その場合は労働時間に含めなくても問題ありません。

ただし、会社に移動をすること自体は命じられていなくても、移動中にモバイル勤務等への従事を命じられた場合には労働時間に該当します。

従業員に周知をする際に、次のようなハイブリッド勤務のいくつかのパターンを例示して、それぞれの移動時間の取り扱い方を解説している事例

がよく見られます。厚生労働省のガイドブックを参考に、各社におけるハイブリッド勤務のガイドブックを整備されることをおすすめします。

<ハイブリッド勤務の移動時間の取り扱いルール(例)>

●従業員は自宅での在宅勤務・オフィス勤務どちらも業務上の必要が無ければ任意で選択できることとする

●自宅-オフィス間の移動は通勤とみなし、労働時間外とする

●オフィス-顧客訪問先間の移動は労働時間とする

●自宅-顧客訪問先間の移動は通勤とみなし、労働時間外とする

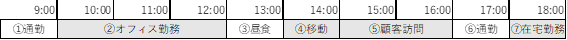

【ハイブリッド勤務の事例1 オフィス勤務×顧客訪問×在宅勤務の組み合わせ】

上の取り扱いルールに従うと、④移動は労働時間ですが、⑥通勤は労働時間に含みません。よって当日の労働時間は10:00~16:00(昼食休憩 1時間を除く)および17:00~18:00となります。

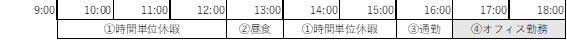

【ハイブリッド勤務の事例2 時間単位休暇×オフィス勤務の組み合わせ】

休暇を組み合わせる場合、①時間単位休暇が終了しても、③通勤もまた自宅-オフィス間の移動として労働時間に含めないため、

当日の労働時間は16:00~18:00となります。

<今回のケースについて>

ハイブリッド勤務では様々なパターンが想定されますので、事前にどのような場合に労働時間として扱うのかの基準を従業員に周知しておくことが重要です。

なお、今回のケースで挙がった顧客訪問については、業務上の都合で発生した移動であるため、自宅からの移動時間であっても労働時間に含めるといった労働者有利の取り扱いをすることも考えられます。

厚生労働省のガイドラインだけでなく、自社の従業員の業務実態を考慮した上で、適切な就業管理のルールを設定しましょう。

<参考>

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」厚生労働省※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

日本からの海外出張者の労務管理に関しては、出張中も日本の労働基準法が適用されると理解しています。これまで日本の本社から海外法人への出張者には、本社の営業日に勤務をし、本社の休日には出張先においても休日とすることを命じてきましたが、長期出張者にとっては現地の就業カレンダーとずれることで業務遂行や現地社員とのコミュニケーションに支障が出ています。

海外出張者に現地の就業カレンダーを適用することはできますか。

ご理解のとおり、日本からの海外出張者には日本の労働基準法が適用されますが、労働基準法の許す範囲内で現地の労働日・休日に合わせて勤務をすることは可能です。

<基本事項>

日本の労働基準法に違反しない範囲内であれば、現地の就業カレンダーを適用して勤務をさせることは可能です。ただし、日本/現地のどちらに合わせて勤務するとしても、在籍している日本の事業所の営業日を基準に勤怠実績を管理し、給与支給においても日本の事業所の営業日を基準に欠勤控除や割増支給をすることが労働基準法上求められます。

以下に例を示します。

海外出張中でも日本の就業カレンダーを適用する場合

●日本営業日で現地休祝日に勤務する場合:通常の出勤扱いとする

●日本休祝日で現地営業日に休む場合:通常の休日扱いとする

海外出張中は現地の就業カレンダーを適用する場合

●日本営業日で現地休祝日に休む場合:欠勤扱いとするか、振替休日・有給休暇のいずれかを取得する

●日本休祝日で現地営業日に勤務する場合:休日勤務扱いとするか、振替出勤をする

また、勤務時間の管理についても日本の労働基準法や就業規則が適用されます。実際には多くの会社では出張中は事業場外みなし労働時間制を適用しているため、詳細な勤務時間の管理や、勤務時間に合わせた給与の調整は不要なことが多いです。ただし、上司が同行して出張するなど勤務時間の把握が可能な場合には、事業場外みなし労働時間制を適用せず、実際の勤務時間を管理し、それに合わせて割増賃金の支給または控除を行うことも考えられます。

<今回のケースについて>

日本/現地のどちらに合わせて勤務するのが良いかは出張者の業務内容等により異なりますが、長期出張者には現地の就業カレンダーを適用した方が勤務しやすい場合が考えられます。また、現地の就業カレンダーを適用する場合は事前に振替出勤・休日を指定しておけば欠勤の発生や有給休暇の消費を回避することができることを周知しておくとよいでしょう。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

新型コロナ感染症が収束してきましたので、弊社でもコミュニケーション施策として、リアルでの社員懇親会を会社内で実施しようと思っています。実施にあたって、特に労務管理、労災に関して注意すべき点を教えてください。

・実施時間:就業時間終了後

・場所:社内

・参加:任意

・在宅勤務後に参加する方には往復の交通費を支給予定

社内イベントを実施する際には、指揮命令の有無を整理して検討しましょう。

参加者にあたるか、主催者にあたるかによって、労務管理や労災の整理が異なるので留意です。

<基本事項>

■労働時間

労働時間の考え方は以下の通りです。

○労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること

労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか否か等によって判断されます。

たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。

① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていたとき

■労働災害

労災保険の考え方は以下の通りです。

○労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度

その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

<今回のケースについて>

今回は参加が任意である参加者(一般社員)と、業務として指揮命令下で事務局として対応する主催者(幹事社員)で整理が異なります。

今回のケースでは、参加が任意とされているイベントであることから、一般社員に関しては、労働時間には含まれません。また、業務並びにその移動に伴うものではないため、もし万一けが等をされた場合であれ、労災に認定されないと考えられます。(※)

他方、幹事社員においては、イベントの完遂を指揮命令されている場合には、業務とみなされる為、労働時間に含まれ、且つ、万一けがなどをされた場合には、労災と認定されると考えられます。(※)

| 一般社員 | 幹事社員 | |

|---|---|---|

| 労働時間に | 含まれない (時間外手当なし) |

含まれる (時間外手当あり) |

| 労災に | 認定されない | 認定される |

※注:上述の整理は、一般的な解釈での回答になりますので、最終判断は最寄りの労基署へご相談ください。

指揮命令下であるか判断する際には、使用者の明示または黙示の指示・命令の有無が鍵になりますので、一般社員のイベントへの参加を業務扱いとしないことを示すため、イベントの周知の際には、イベントへの参加が任意である旨を明記することをお勧め致します。<参考>

「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」厚生労働省※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等 によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

現在、当社の給与は日給月給制を採用していますが、一部職種に年俸制の導入を検討しています。

設計時に注意すべき点を教えてください。

年俸制を設計する際は賞与の取り扱いを整理しておきましょう。

また、年俸制といっても毎月の給与実務の負担が無くなるわけではないことにご留意ください。

<基本事項>

年俸制とは、労働者の成果・業績に応じて年単位で賃金額を決定する制度のことです。

しかし、実際の支給にあたっては年俸額が年1回まとめて支給されるわけではなく、労働基準法の毎月払いの原則が適用されます。よって、年俸額を分割して毎月支給する運用が求められます。

また、毎月の月例給の他に賞与を支給している会社は多いですが、年俸制においても賞与を支給することは可能です。例えば、予め年俸額を16分割などして毎月支給した残りの4/16は賞与として支給する方法や、年俸額とは別に賞与額を決定してオントップで支給する方法がとられます。前者は予め賞与額が決まっているため運用しやすいものの、法令上は賞与ではなく年俸額の一部であると解釈されるため、企業の業績が悪化したとしても予め決められた金額を支給する必要があることにご注意ください。

さらに、年俸制はよく裁量労働制等と混同されがちですが、あくまで賃金額の決定方法についての制度をいい、日給月給制と同様に厳密な労働時間管理に基づいた給与支給が求められます。よって、実労働時間が法定労働時間「1日8時間、週40時間」を超えた場合の時間外割増手当や休日割増手当(管理監督者は除く)、深夜割増手当についても支給が求められます。一方で、実労働時間が所定労働時間を満たさない場合には、その分の欠勤控除をすることも可能です。年俸額はあくまで所定労働時間を満たす場合の賃金額であり、ノーワークノーペイの原則に基づいた欠勤控除は労働契約違反とはなりません。

なお、年俸制を適用できる労働者の種類に制限はありませんが、年俸制の本来の目的が労働時間ではなく成果・業績に対して報酬を支給することであるため、労働時間の制約を受けない管理監督者や、裁量労働制を適用されている労働者との相性が良いと考えられます。

<今回のケースについて>

年俸制を設計する際には、年俸額の決定方法のみならず、賞与の取り扱い、割増手当や控除が発生する場合の計算方法について整理が必要です。。

<参考>

「1.年俸制の適用労働者の範囲は」東京労働局※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等 によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

私傷病により一定期間欠勤しては復帰を繰り返すケースが増えています。会社の就業規則で欠勤期間が上限を超えると休職となるルールを定めていますが、

上限に達する日の直前に復帰して勤務日を挟むことで、欠勤期間のカウントが毎回リセットされている状況です。

制度上は問題ないものの実質的に上限規定の意味をなしておらず、組織の業務遂行に支障が生じています。

また、体調面が万全でない状態で復帰を繰り返すことになるため、安全配慮義務の観点でも不安があります。

会社としてどのように対応すればよいですか。

欠勤期間の通算規定を導入されることをおすすめします。

<基本事項>

多くの会社では私傷病等による欠勤や休職の規定を設けていますが、それらの制度については特に労働基準法上の定めはなく、会社が任意で定めるものです。

よって、欠勤期間は必ずしも継続して欠勤した期間のみをカウントする必要はなく、通算規定を導入している会社もあります。

今回のケースのように欠勤期間の通算規定がないと、上限に達する日の直前に無理な復帰をしようとする社員が発生し得ます。

欠勤期間の通算は一見、社員にとって不利な制度に見えますが、無理に復帰を急かさないことで社員が休養に専念できることにつながるとも考えられます。

特に近年問題となっているメンタルヘルスに問題を抱えた社員は、出勤できる日と欠勤日を繰り返す傾向があるため、

このような社員に対応するためには通算規定を導入することをおすすめします。通算規定を新たに設けることが就業規則の不利益変更になるかについて、

野村総合研究所事件判決(東京地判平20.12.19)で「近時いわゆるメンタルヘルス等により欠勤する者が急増し、

これらは通常の怪我や疾病と異なり、一旦症状が回復しても再発することが多いことは被告の主張するとおりであり、

現実にもこれらにより傷病欠勤を繰り返す者が出ていることも認められるから、このような事態に対応する規定を設ける必要があったことは否定できない。」

として、通算規定は必要性及び合理性を有するものであり、就業規則の変更として有効とされた判例があります。

短期間のうちに断続的に欠勤を繰り返す場合でも、通算規定があれば会社・社員の双方にとって欠勤期間の上限に達する日が明瞭です。

また、通算規定があれば欠勤の間で1日だけ勤務をすれば実質的に欠勤期間を延長できるという事象がなくなるため、他の社員にとっても納得感があります。

通算規定の導入にあたり、次の3点を検討しましょう。

1. 前回の欠勤期間からの復帰後、次の欠勤までの勤務日数が何日間以下であれば通算するか

2. 通算対象となる復帰前の欠勤・休職を、一定期間以上の欠勤・休職に限定する定めを設けるか

3. 同一事由の欠勤期間のみ通算するか、別事由の欠勤期間であっても通算するか

1については、3か月や6か月程度で設定をする事例が多いです。傷病の再発に対応するという目的に対しては、

あまり何年にも渡る期間設定はそぐわないと考えられます。また、3については同一事由のみ通算する事例が多いように見受けられますが、

実際の運用時には、身体の病気と、それに対する不安や治療のストレスによる心の病気など、同じ原因で別の欠勤事由が発生する場合もあることにご留意ください。

さらに、欠勤だけでなく休職においても通算規定を導入することで、同様の断続的な休職に対応しやすくなるため、これを機に導入をご検討ください。

なお、欠勤期間については通算規定を導入しても、欠勤期間中の実労働日については法令上給与支給が求められることに注意が必要です。

<今回のケースについて>

欠勤期間の通算規定を導入し、実際に社員に適用する場合は、欠勤期間が上限に達する日や欠勤期間満了後の取り扱いについて

社員に丁寧に説明を行い、安心して休養・治療に専念できるようにお取り進めください。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等 によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では新たにインストラクター制度を導入し、インストラクターに対しては毎月インストラクター手当を支給することを検討しています。手当を新設して支給するにあたって対応すべきことはありますか。

インストラクター手当に限らず、月例給与として手当を支給する際には必ず就業規則への記載が求められます。また、割増賃金の算定基礎に含めるべきかの確認もしましょう。

<基本事項>

月例給与として手当を新設する際に、法令上必ず対応すべきことが2つあります。

1つ目は、月例給与として支給する手当は就業規則への絶対的記載事項(賃金関係)に該当するため、新設の際には就業規則へ手当の金額、

支給要件、対象者、支給日といった事項の記載をすることです。

2つ目は、割増賃金の算定基礎に入れるべきかを確認し、入れる場合は賃金計算方法を変更することです。

割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる1時間当たりの賃金額です。割増賃金の算定基礎から

除外できるものとして7つの手当・賃金が厚生労働省により提示されていますが、この7つに当てはまらない場合は全て割増賃金

の算定基礎に含めることが求められます。

参照:「割増賃金の基礎となる賃金とは?」厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf(mhlw.go.jp)(2023.6.12閲覧)

手当は月例給与の中でも「特定の目的で特定の対象者に対して支給される給与」という位置づけであり、様々な状況に応じて柔軟に増減できるところに特徴を持つ給与です。手当を設ける意義としては

●様々な職務を経験させたり、転勤によって勤務地を変えたりするときに、各社員の置かれた状況に対応できる給与支給を図り、基本給では対応しづらい面に対してアプローチを行うこと

●給与の一部を手当にすることで、退職金や賞与の算定基礎に算入しない項目とすることができること

が挙げられます。会社は、退職金や賞与および欠勤控除の算定基礎に入れるか否かを任意で決定することができます。手当には大きく分けて

●労働の提供に直接関連する手当(役職手当・資格手当・通勤手当等)

●労働の提供に直接関連しない手当(家族手当、住宅手当等)

の2種類がありますが、一般的には両者とも退職金や賞与の算定基礎には含めず、また前者のみを欠勤控除の算定基礎とするケースが多いようです。

なお、通勤手当を欠勤控除の算定基礎とする場合は、通勤手当が非課税となる関係で、その他の月例給与とは分けて控除額を算定する必要があります。

<今回のケースについて>

インストラクター手当の新設にあたっては割増賃金のみならず、退職や賞与および控除額の計算方法も変更される可能性があるため、

賃金実務担当者の方は注意が必要です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等 によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

出張の際に実家へ帰省したいという社員がいます。出張先の近くに実家がある場合、ホテルではなく実家へ宿泊したいという希望は認めても良いでしょうか。交通費や日当等の支給はどうすればよいでしょうか。

出張期間中であっても業務時間外の過ごし方は労働者に委ねられるため、実家への宿泊を希望する社員がいれば認めざるを得ません。ただし、出張旅費や日当の支払要件については労働法上の規定はなく会社が任意に定めるものであるため、実態に応じて不支給とすることも可能です。

<基本事項>

労働法上は原則、業務時間外や休日の過ごし方、過ごす場所は労働者に委ねられます。

一方で、社員の出張を命じた際の出張旅費や日当の支払要件については労働法上の規定はありません。

業務遂行上必要な交通費等は会社負担としても、それ以外の手当については会社が任意に定めることができます。

出張の際に会社の用意したホテルではなく実家へ宿泊する場合、出張先との往復交通費は宿泊場所に係わらず

発生するため会社が支給すべきであるものの、宿泊費は不支給として問題ありません。

また、業務命令上の移動前や出張先での業務終了後に帰省をしたいという場合には、出張先と実家間の

交通費はやはり不支給として問題ありません。

なお、例外的に会社が労働者に対して、出張期間中に業務外の外出をしないよう求めることも考えられます。

例えば、会社貸与品のPCやスマートフォンについて自宅や事業所からの持ち出しを規定で禁じている場合には、

実家への持ち出しは不可として結果的に帰省をしないよう求めることになります。また、テロやデモといった

治安の悪化や感染症を理由として危機管理の観点から滞在地を制限することも想定されます。

出張の際に業務外の外出・滞在をすることによる主なリスクとして、出張中は通常出発地と出張地間の

移動も含めて労災保険の対象となりますが、私用外出中は対象外となるため事故等が発生しても補償が

受けられないことが挙げられます。また、日当や交通費、宿泊費等の支給については事前に会社と労働者との

認識を合わせておかないと、後にトラブルとなる可能性もあります。

さらに、海外出張中の業務外の外出・滞在のリスクとしては、年間の現地国の滞在日数が長くなることにより

租税条約の非課税日数(大体183日)を超えてしまい課税対象とされてしまうことです。

頻繁に同じ国へ出張が発生している場合には注意が必要です。

<今回のケースについて>

出張の際に実家へ帰省したいと社員が希望している場合、それが出張中の業務遂行に影響しない限り

において会社は認める必要があると考えられます。ただし、必要に応じて社員の滞在先を把握するなど、

会社として安全および情報の管理に努めましょう。

また、日当や交通費、宿泊費等の支給についても社員と事前に確認されることをおすすめします。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる 可能性がある旨ご了承ください。

社員から「他企業が経営する企業主導型保育施設への入園希望があり、企業共同利用契約への捺印がほしい」と言われました。 共同利用契約をするにあたって気を付けるべきことはありますか。

共同利用するのみであれば設置者のような運営責任を会社が負うことはないと考えられますが、会社が契約当事者となり費用が発生する可能性があるため、 契約内容や費用を会社と従業員のどちらが負担するのか等、社内でルールを決めておきましょう。

<基本事項>

企業主導型保育とは、企業が設置する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成が行われるものです。

複数の企業が共同で設置して利用したり(共同設置・共同利用)、また他の企業が単独で設置した保育施設を複数の企業が共同で利用したり

(単独設置・共同利用)もできます。複数の企業の従業員が施設を利用する際には、企業が共同利用契約を締結する必要があり、

従業員(保護者)を通じた契約は禁じられています。

共同利用契約書には、以下の内容が入っているかご確認ください。

【参考】共同利用契約書に記載する内容

1.契約の目的

2.保育の実施場所(保育施設所在地)

3.保育園の運営、保育内容、安全対策

4.利用定員数、保育園の利用、退園の手続き

5.利用料金、委託料、支払い

6.契約の期間

7.個人情報保護、秘密保持、守秘義務

8.損害賠償

9.契約の解除、不可抗力による契約の終了

10.反社会的勢力の排除

11.協議事項

12.裁判管轄の合意

引用:「共同利用契約のポイント」公益財団法人児童育成協会

https://www.kigyounaihoiku.jp/sharing/point(2023.4.12閲覧)

保育施設の共同利用のメリットは、やはり社員の産休・育休からの復帰を促すことで労働力確保につながることです。

特に他企業が単独設置した施設を共同利用する場合は、設置者となるよりもコストや責任面でのハードルが低いため、会社の従業員に対する保育支援として利用することが可能です。

一方で、単独設置の保育施設を共同利用枠できる機会はそれほど多くないと考えられます。

また、費用に関しては従業員が負担すべき保育施設の利用料金の他、共同利用枠を確保するための費用等が会社へ請求される可能性があります。

会社としてどのような費用負担を認めるのか、また、利用料金についても全額従業員負担とするのか、あるいは保育支援として会社が一部負担するのか等、方針を決めておきましょう。

【参考】

「企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット」内閣府

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ryouritsu/tachiage/1_01.html(2023.4.12閲覧)

「共同利用を検討中の法人様」利用者もオーナーも笑顔になれる企業内保育所・院内保育所の開設・運営NAVI公益財団法人児童育成協会

https://www.kigyounaihoiku.jp/sharing(2023.4.12閲覧)

「共同利用契約のポイント」公益財団法人児童育成協会

https://www.kigyounaihoiku.jp/sharing/point(2023.4.12閲覧)

「共同利用タイプのメリット・デメリットとは?」全研本社株式会社

https://www.inhouse-childcare.com/open/sharing.html(2023.4.12閲覧)

<今回のケースについて>

貴社は設置には関わらず共同利用契約のみを求められているため、保育施設でトラブルが発生しても会社側で重大な責任を負わなければならない事態は考えにくく、

したがって当該従業員の保育のために契約締結をしても問題ないと考えます。契約内容には

●保育所でのトラブル発生時の運営責任を貴社が負うことはないこと

●当該従業員の利用が終了したら、共同利用契約も終了すること

を記載されることをおすすめします。

また、今回は従業員側からの依頼が契機であり利用枠も少ないと考えられるため個別対応で問題ありませんが、

共同利用の契約数や利用枠が拡大してきた際には、運用ルールを確立して従業員へ通知することもご検討ください。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

弊社では、4 月に人事異動を実施しますが、昇格や昇給については前年度1 年間の評価に基づき6 月に発令しています。 人事異動により、新たに4 月から役職に就く社員の4 月・5 月分の給与については、6 月にまとめて遡及し支払うこととしています。 この度初めて降格対象の社員がおり、基本給が減額されることになります。 当該社員については、降給分を遡及対応し、6 月の給与から4 月・5 月分の過払い分を差し引く、という対応で問題はないでしょうか。

降格に伴う降給等、社員の不利益となる変更については、「不利益不遡及の原則」に基づき遡及対応はしてはならないものとされています。

<基本事項>

役職登用において、昇格・登用した社員が実際に業務やマネジメントをさせてみると期待していたパフォーマンスを発揮できないということがあり、

降格・降職処分は発生し得るものです。

このような、どの社員にどの権限を付与する、といった人事権の行使としての降格・降職については、

使用者の裁量的行為であると一般的に解釈されています。

一方で、社員の能力を基準とした職能資格制度における資格や等級は積み重ねによる職務遂行能力の到達レベルを表すものであり、

当該認定を引き下げることは本来予定されていません。職能資格・等級の引き下げをする場合は、当該引き下げに関する規定を就業規則に明記した上で、

就業規則を周知させておく必要があります。まずはこちらが整備されているかをご確認ください。

規程に則り降職や降格が発生したのに伴い、職位や資格に紐づく給与が減額される場合には「不利益不遡及の原則」に基づき遡及対応は

してはならないため、あくまで辞令の発令以降に減額後の金額を支給することになります。既に支払った賃金のうち、降格後の給与との差額について

返還請求を行うことはできません。また、時間外労働の割増賃金の算定基礎や、有給休暇の給与日額の変更についても、発令以降しか認められませんのでご注意ください。

なお、昇給の場合に4月・5月分の給与を6月頃に遡及して支払うことは一般的に行われていますが、

昇格・昇給はむしろ労働者の利益となるため、遡及対応をしても問題はありません。

<今回のケースについて>

降格・降給はすでに実施されているような昇格・昇給の遡及対応とは異なる運用が求められます。 昇格の場合は6月に辞令発令後に給与の昇給と併せて4月まで遡及適用されますが、降格の場合は辞令発令の6月から実施として遡及適用はせず、 辞令発令と給与の運用を揃えることをおすすめします。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

従業員のワークライフバランスへの配慮と優秀従業員の確保のために、やむを得ない事情で一度退職した従業員を再び雇用する制度の導入を検討しています。制度設計について教えてください。

退職した従業員を再び雇い入れる仕組みを導入する企業が広がっています。 従来は女性活躍やワークライフバランスへの配慮のために育児、介護、配偶者の転勤等のやむを得ない事情により退職した従業員を対象として導入する企業が目立ちましたが、 最近は退職理由を問わずにカムバックを促す取り組みが拡大しています。一度退職した従業員たちに再び社内で活躍してもらうためには、退職理由を正確に把握し、会社の目的に照らして最適な制度を検討することが重要です。

<基本事項>

一度退職した従業員を再び雇い入れる取り組みは様々な企業で導入されていて、

企業によってジョブリターン制度、カムバック制度等の名称で呼ばれています。こうした制度の主な導入目的は2つあり、

1つは従業員のワークライフバランスへの配慮、もう1つは有効な採用手法として優秀な労働者を確保したり、採用コストや採用後のミスマッチを抑制したりすることです。

あえて制度化しなくとも一度退職した従業員の採用事例のある企業もありますが、制度化して従業員へ周知することで制度の利用が進み、

ワークライフバランスへの配慮や優秀従業員の採用といった目的を果たしやすくなります。

制度設計にあたり、今回のケースのように目的が従業員のワークライフバランスへの配慮であれば、先ずは制度適用対象となる退職理由を検討します。

一般的には結婚、配偶者の転勤地への帯同、育児、介護等が要件として考えられますが、これまでの従業員の退職理由を正確に把握した上で必要なものを設定します。

他の検討項目としては

●対象者

●離職期間

●採用選考

●再雇用後の処遇

があります。

【対象者】

今回のケースのワークライフバランスへの配慮という趣旨に照らせば家庭の事情等で退職した全ての従業員を対象とするのが自然ですが、

一方で、会社として再雇用後の活躍が見込める方に限定して制度を適用することも可能です。

その場合は全ての従業員を対象とする場合と比較して、社員の安心感やレピュテーションは下がる可能性があることに留意ください。

要件としては、退職前に正社員として○年以上勤務経験のある方、一定程度の評価成績を収めた方、等が考えられます。

ただし、こうした要件を課す場合は従業員へ開示をしておかないと、要件に合わない方の再雇用を拒んだ場合にトラブルとなりかねないため、事前に周知しておきましょう。

【離職期間】

対象者の検討と同様に再雇用後の活躍が見込めるかという観点では、一度退職してから再雇用までの離職期間が長すぎない設計とするのが良いです。

一般的には3~10年を上限としている企業が多いようです。育児や介護の場合、育児休業や介護休業と併用すると実質的な離職期間が再雇用制度の想定よりも長くなる可能性がある一方で

、配偶者の転勤への帯同の場合は3年では復帰が難しいことも考えられます。

【採用選考】

離職期間が長引けば、必ずしも退職前と全く同じパフォーマンスを発揮できないことも想定されます。

また会社側も業務で求める能力やスキル要件が変わっている可能性があります。その場合は制度の対象者だからといって無条件で復帰を受け入れるのではなく、簡単な採用試験や面談の実施をご検討ください。

復帰時の社員の生活状況や、会社が復職ポストに求めるニーズについて互いに認識を合わせましょう。

【再雇用後の処遇】

必ずしも退職前と同じ労働条件である必要はないため、再雇用時の社員の能力・スキルや、会社が用意できる職務に応じて、本人との合意のもとに決定します。

離職期間が長くスキルの陳腐化が懸念される場合は、退職前よりも労働条件を低く設定したり、使用期間を設けて労働条件を判断をしたりといった運用が考えられます。

もちろん、退職前のパフォーマンスや離職期間中の経験を考慮して、退職前よりも高い処遇で雇用することも可能です。

制度設計の際にはぜひ上述の項目をご検討ください。また、家庭の事情を抱える社員のワークライフバランス推進のためには、法定を上回る育児・介護休職制度や配偶者転勤同行休職制度等を導入して、再雇用制度と併用することも可能です。

従業員のワークライフバランスへの配慮だけでなく、優秀な労働者の確保を制度の目的とする場合には、キャリアアップのための転職等のために退職した従業員も制度の対象に含めた上で、処遇も本人の納得のいく水準で設定しなければ優秀者に再び入社してもらうことは難しくなるという点に注意が必要です。

最後に、こうした一度退職した従業員の再雇用制度には円満退社を促進する効果があるとも言われています。再び会社に戻ってくる可能性を考えれば、引継ぎをせずに退職することや、会社の評判を落とすような発言を抑制する効果があると考えられるからです。

<参考>

「企業の多様な採用に関する調査」 労働政策研究・研修機構

https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/179.html(2023年2月17日閲覧)

<今回のケースについて>

やむを得ない事情で退職した従業員の再雇用制度は、ワークライフバランスの重視や労働力の逼迫が進む社会において会社と従業員の双方にとって有用な仕組みです。 制度を効果的に運用するためには会社全体に周知をして従業員の理解を深めておくことが、制度の利用および再雇用者の受け入れ態勢の強化のためにも重要です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

リファラル採用制度を導入し、紹介してくれた社員に対して報奨金を支給したいと考えています。支給にあたって必要な手続きや、留意事項について教えてください。

リファラル採用の報奨金は、職業安定法に抵触しない範囲内で給与や賞与の形で支給します。よって、通常の給与・賞与を支給する際に必要となる就業規則への記載や社会保険の手続き等が発生します。

<基本事項>

法令上、有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされており、認可を受けていない者に対して労働者紹介の報奨金を支払うことは「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」を除いて違法となります。

リファラル採用制度で想定される自社の社員は紹介業の許可を得ていない場合が殆どだと考えられるため、報奨金は適正な賃金、給料という形で支払うことになります。

一般的にリファラル採用の報奨金は高額すぎてはならないと言われているのは、高額な報奨金は「労働の対償としての賃金、給料」と見做されにくいためです。

労働の対償という形であれば、給与、あるいは賞与、どちらに含めて支給をしても問題ありません。労働基準法では賃金に関する事項を必ず明示するよう定めているため、リファラル採用の報奨金を賃金に準じる形で支払うには、あらかじめ支給日や支給額などの条件を就業規則に記載が必要です。

報奨金のほかに、リファラル採用の活動のためにかかった交通費や飲食費などの実費を支給することも可能です。

また、給与あるいは賞与のどちらで支払うかによって社会保険の手続きが異なることにも注意が必要です。

【給与として支給する場合】

特に手続きは不要ですが、固定給として毎月支給する場合には、変動月から3ヶ月の実績で標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときには随時改定のため月額変更届を提出します。

【賞与として支給する場合】

報奨金以外の賞与と併せて年3回までの支給であれば、社会保険の賞与支払い届を提出します。年4回以上支給する場合には「報酬」扱いとなり標準報酬月額に含める必要があるため、計算が煩雑になります。

他に報奨金支給の留意事項としては、支給日を「紹介した社員の入社○ヶ月後」といった設定にしている場合、入社直後に支給する場合と比較してインセンティブ効果が薄まることです。

インセンティブ効果を高める狙いで、支給日を入社半年後から入社翌月へと早めた企業の事例もございます。

ある企業では「従業員紹介手当」の名目で、社員が採用候補者を紹介して採用に至り、入社後3ヶ月間勤務継続した場合、直近の給与支給日のタイミングで紹介した従業員に定額を支給する制度を導入しました。

給与実務の観点で「割増賃金の算定基礎の含めるべきか」と疑問が上がりましたが、厚生労働省の示す割増賃金の計算の基礎となる賃金(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_24.html)の

(6)臨時に支払われた賃金

に該当するため算定基礎から除くと整理しました。

なお、賞与に上乗せして支給する場合にも

(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※賞与など毎月発生しない賃金が該当)に該当するため、やはり算定基礎から除いて問題ないと考えられます。

<参考>

「割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か。」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_24.html(2023年1月12日閲覧)

<今回のケースについて>

報奨金の支給を制度化するためには、就業規則への記載および社会保険手続きを忘れずに行いましょう。

<過去の関連記事>

【Q&A】リファラル採用におけるインセンティブの支給について

人事労務Q&A | ヒューマンリンク株式会社(humanlink.co.jp)(2021年3月掲載)

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

がん治療で入院のため休職中の社員の退院が決まりました。退院後もしばらくは体調に不安が残るため、すぐに完全復帰は難しそうです。会社としてどのようにフォローすればよいですか。

近年はがんなどの傷病にかかっても退職をせずに通院しながら仕事を続けるケースが増えており、企業の中には短時間勤務や軽勤務を認めるところもあります。また、厚生労働省が公開している治療と仕事の両立支援のためのガイドラインや、企業の両立支援の取組事例が参考になります。

<基本事項>

私傷病による欠勤や休職制度は一般的に多くの企業で導入されており、2017年の労務行政研究所による全産業230社を対象にした調査では、私傷病欠勤は全体の88.3%、私傷病休職は98.3%の企業で導入されていました。しかし、近年は医療制度の進歩により通院をしながら仕事を継続できるケースが増えたことや、失業による経済的困窮を防ぐために、厚生労働省は企業に労働者の治療と仕事の両立支援を求めています。

両立支援においては、1日のうち一定の治療時間の確保や、身体の負担軽減のための短時間就業、時差出勤などが想定されるため、従来の休職制度とは異なる人事制度や配慮が必要です。

厚生労働省は「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」において、以下の勤務制度の導入検討を推奨しています。

(1)時差出勤制度

(2)短時間勤務制度 ※私傷病を想定したもので、育児介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別に設けるもの

(3)在宅勤務(テレワーク)

(4)試し出勤制度

4は長期間にわたり休業していた労働者に対し、円滑な復職を支援するために、勤務時間や勤務日数を短縮した試し出勤等を行うものです。社員と職場関係者の双方にとって、不安を解消し具体的な復帰準備を促すことが可能となります。

また、1~4の制度の適用する時間や回数などの詳細は個別の社員の状況に合わせて決める設計も可能です。

一方で、両立支援の期間が長引くことに不安やリスクを感じる企業もあるかもしれません。ある企業の事例では試し出勤を勤務ではなく休職期間中の配慮として位置づけており、試し出勤中は実際の業務はせず規定の時間に会社へ出勤する訓練をします。

また、試し出勤中に軽い業務を行わせる別の企業の事例では、休職明けの一定期間内に限って試し勤務を認め、あくまで試し勤務期間内での完全復帰を社員に促しています。

このように期間を区切らなければ、私傷病による短時間勤務や試し勤務の期間が長引くことも想定されます。会社として最終的には復帰を目指してもらうのであれば、私傷病者向けの勤務制度には適用期間の上限を設けてその期間内で会社・当該社員の双方の視点で復帰できるかの見極めをすることを推奨します。

両立支援策を新たに検討される際は、会社として現実的にどのくらいの期間、どのような支援ができるのかを明確にイメージすることが大切です。

<参考>

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000912019.pdf(2022年12月15日閲覧)

「治療と仕事の両立について」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html(2022年12月15日閲覧)

「両立支援の取組事例|治療と仕事の両立支援ナビ」厚生労働省

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/case/(2022年12月15日閲覧)

「疾患を抱える従業員(がん患者など)の就業継続」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/teichakushien/patient.html(2022年12月15日閲覧)

<今回のケースについて>

社員の病状によっては完全復帰までの期間が長引いたり、既存の人事制度では対応しきれなかったりする場合も想定されます。

会社と社員双方の不安を解消するために、会社が支援できる範囲や期間について、予め当該社員によく説明しておくことが大切です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

育児休業中の従業員がいますが、新型コロナの影響で人手が足りないため、会社としては就業できる日は協力してほしいと思います。育児休業中は原則就労不可と理解していますが、会社の緊急時であっても認められないのですか。

また、就労できる場合に育児休業給付金はどうなりますか。

育児休業中の就労は原則不可です。ただし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り就労することが認められる場合があります。

育児休業給付金は休業中に発生した賃金に応じて減額されます。

<基本事項>

育児休業は、子の養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中の就労は想定されていません。一方で、2022年10月に施行された出生時育児休業(産後パパ育休)は、一定の範囲で休業中に就業することが認められます。

育児休業では、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することができます。厚生労働省は一時的・臨時的就労の例として

●ある労働者は育児休業の開始当初は全日を休業していたが、一定期間の療養が必要な感染症がまん延したことにより生じた従業員の大幅な欠員状態が短期的に発生し、一時的に当該労働者が得意とする業務を遂行できる者がいなくなったため、テレワークによる一時的な就労を事業主が依頼し、当該労働者が合意した場合

などを挙げています。詳しくは<参考>の「事業主・労働者の皆さまへ 育児休業中の就労について」をご覧ください。

ただし、恒常的・定期的な就労は認められないため、休業開始時点であらかじめ就業日を決めたり、定期的に特定の曜日や時間に就業したりすることはできません。

育児休業給付金は、育児休業中に就業している日が10日以内かつ就業している時間が80時間以内の場合が支給対象です。原則、休業開始6か月までは休業開始時賃金日額の67%、6か月経過後は50%が支給されます。しかし、休業期間中に就業をして各支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間)に賃金が支払われると

●賃金が賃金月額の13%(6か月経過後は30%) を超えて80%未満の場合

支給額は(賃金月額×80%)と賃金の差額となり、

●賃金が賃金月額の80%以上の場合

給付金は支給されません。

出生時育児休業は、労使協定を締結している場合に限り、以下の要件を満たしかつ労働者が合意した範囲で休業中に就業することが認められます。

●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

手続きの流れとしては①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出る

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示する

③労働者が同意する

④事業主が書面等で通知する

なお、あらかじめ就業日と決まっていた場合でも急遽休暇を取得しなければならなくなったときには、通常の就業日と同様に有給休暇の取得や欠勤として取り扱うことが可能です。

出生時育児休業においても育児休業と同様に給付金を受けることができます。

企業によっては育児休業および出生時育児休業の「○日までは有給」と規定している企業もあります。これにより育児休業給付金の支給対象とならない短期の育児休業を取得しやすくなるため、長期の育児休業を取得しないことの多い男性の育児休業取得を促進する意図で導入している企業が多いようです。

最後に、産前産後休業中の就業についてです。産前産後休業は産前6週間に女性が請求した場合および産後8週間に休業する制度ですが、産前については女性本人が希望すれば休業せずに就業を続けることができます。産後は原測、8週間を経過しない女性の就業は禁止されているものの、産後6週間を経過した女性本人が請求した場合で医師が支障がないと認めた業務に限り就業が可能となります。

産前産後休業により賃金の支払いがない日は、健康保険の被保険者が申請すれば出産手当金が支給されます。金額は休業した日1日につき、標準報酬日額の67%です。産前産後休業期間中に就業した場合は、当該就業日のみ支給対象になりませんが、就業すること自体は問題なく、休業した日の手当金支給額にも影響はありません。ただし、短時間でも就業した日に出産手当金は全く支給されないため、例えば軽勤務などで賃金が出産手当金の支給額を下回っても、その差額は支給されないことになります。

出産・育児関連でも休業の種類によって就業の要件が異なり、また就業によって給付金等の金額が変わる可能性がありますのでご注意ください。

<参考>

「事業主・労働者の皆さまへ 育児休業中の就労について」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf(2022年11月11日閲覧)

「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H29/290417_ikujikyugyou_kyuhukin.pdf(2022年11月11日閲覧)

「育児休業給付」ハローワーク

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html(2022年11月11日閲覧)

<今回のケースについて>

想定される就業が厚生労働省の示す一時的・臨時的就労に該当すれば認められる場合がありますが、原則、育児休業中は労働者が子の養育に専念できるよう体制を整えることが事業主には求められます。

あるいは、休業前にあらかじめ休業開始直後の就業が見込まれる場合は、育児休業取得時期をずらすことや、特に男性は出生時育児休業を取得することができないかご検討ください。

<過去の関連記事>

【Q&A】育児休業取得時期変更・就労について

人事労務Q&A | ヒューマンリンク株式会社(humanlink.co.jp)(2021年4月掲載)

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

有期雇用のパートタイム従業員として3年間勤務した後、無期雇用の正社員へ転換予定の社員がいます。年次有給休暇の付与日数は継続勤務年数に応じて決まりますが、転換後は契約社員としての勤務年数も通算すべきですか。また、パートタイム従業員期間に付与した年次有給休暇は、転換後も有効なのでしょうか。

年次有給休暇の勤務年数には、転換前のパートタイム従業員としての勤務年数も通算することが求められます。また、パートタイム従業員に付与した年次有給休暇は正社員転換後も有効です。

<基本事項>

年次有給休暇の付与は法令上、付与日の直前1年間の出勤率が8割以上の従業員が対象です。所謂正社員だけでなく、1年間の所定労働日数が48日以上のパートタイム・アルバイト従業員も対象となります。入社して最初の付与日は入社6か月を経過した日で、1年を経過するごとに継続勤務年数に応じた日数を付与します。

継続勤務年数に応じた付与日数は、参考のリーフレットをご確認ください。

勤続年数については、パートタイム従業員から正社員へ雇用形態が変わっても、直接雇用が継続している場合はパートタイム従業員としての勤続年数を通算します。よって、正社員化後の最初の付与日はパートタイム従業員期間の最後の付与日から1年後までとし、付与日数は10日ではなく継続勤務年数に応じた日数を付与しなくてはなりません。なお、形式上は契約社員として退職手続きをした後に正社員として採用手続きを取る企業もございますが、実質的に雇用が継続しているのであれば通算すべきと見なされます。ただし、過去の雇用契約終了が正社員転換のためのものでなく、正社員雇用までの期間が空いている場合は勤続年数を通算する必要はありません。

また、正社員としての年次有給休暇の付与の有無にかかわらず、パートタイム従業員として付与した年次有給休暇は付与日から2年間有効で、これは正社員転換の影響を受けません。よって、正社員転換後も、パートタイム従業員期間に付与した年次有給休暇は付与日から2年以内であれば取得ができます。さらに年5日の取得義務も同様に正社員転換後も有効となりますので、正社員転換後も既存の年次有給休暇はしっかりと管理する必要があります。

<参考>

「しっかりマスター労働基準法有給休暇編」東京労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf(2022年10月13日閲覧)

「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf(2022年10月13日閲覧)

<今回のケースについて>

雇用形態が変わっても、直接雇用の従業員として継続して雇用されている限りは、継続勤務年数は通算して年次有給休暇を付与することになります。今回のケースでは、正社員転換後の最初の年次有給休暇は、パートタイム従業員として入社した日から3年6か月を経過する日までに14日以上を付与することが法令上求められます。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

在宅勤務で労務管理が煩雑になったため、みなし労働である裁量労働制の導入を検討しています。裁量労働制といえば、IT 企業や専門職のイメージが強いですが、コーポレートや営業の職種にも適用可能ですか。

裁量労働制には、適用できる職種の限定されている専門業務型裁量労働制と、職種を限定せず、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて、企画、立案、調査及び分析を行う労働者に適用できる企画業務型裁量労働制があります。後者であれば本社のコーポレートや営業の部署のうち該当する職種へも適用できる可能がございますが、通常想定される販売促進や顧客対応担当者としての営業職には適用は難しいと考えられます。裁量労働制は制度の設計、導入、運用体制構築、対象従業員の健康管理に至るまで運用のハードルは高く、また必ずしも全く労務管理をしなくて良いわけではありません。

<基本事項>

裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で合意した労働時間を勤務したとみなす制度です。フレックスタイム制と混同されがちですが、フレックスタイム制は労働者が自身の勤務開始時刻及び終了時刻を自由に決められる制度のことをいい、あくまで実労働時間に則った労務管理や給与支給がなされます。

上手く使えば、会社側にとっては人件費を予測しやすくなり、労働者にとっても時間に縛られずに業務ができるためより良い成果を出せる可能性がある制度です。

専門業務型裁量労働制は厚生労働省の規定する19業務に適用することができます。

導入手順は以下(1)(2)のとおりです。

(1) 労使協定で決議を行い、以下①から⑦を定めた協定書を締結する

① 制度の対象とする業務

② 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと

③ 労働時間としてみなす時間

④ 対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容

⑤ 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容

⑥ 協定の有効期間

※3年以内とすることが望ましい

⑦ ④及び⑤に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

(2) 労働基準監督署長へ届け出る

なお、労働時間としてみなす時間は1日あたりの時間で設定するため、みなし労働といっても、毎月の所定労働日数が変われば給与も変動することに注意が必要です。

次に、企画業務型裁量労働制の導入手順を確認します。企画業務型裁量労働制は、適用事業場(事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社など)において、対象業務(企画、立案、調査及び分析)を行う場合で、対象となる労働者(十分な知識・経験を有する)に適用できます。専門業務型裁量労働制よりも業務の内容が明確でないことから、導入するときには厳格な手続きを要求されます。

(1) 労使委員会を設置する

(2) 労使委員会で決議を行い、以下①から⑧を定めた協定書を締結する

① 対象となる業務の具体的な範囲(「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」など)

※対象となる業務は企業等の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、ホワイトカラーの業務全てが該当するわけではない

② 対象労働者の具体的な範囲(「大学の学部を卒業して5年以上の職務経験、主任(職能資格○級)以上の労働者」など)

③ 労働したものとみなす時間

④ 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)

※④とあわせて、次の事項についても決議することが望まれる

・ 使用者が対象となる労働者の勤務状況を把握する際、健康状態を把握すること

・ 使用者が把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと

・ 使用者が対象となる労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等能力開発を促進する措置を講ずること

⑤ 苦情の処理のため措置の具体的内容(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)

⑥ 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと

※⑥とあわせて次の事項についても決議することが望まれる

・ 企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対して明示して当該労働者の同意を得ることとすること

・ 企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意の手続(書面によることなど)

・ 対象となる労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続

⑦ 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)

※⑦とあわせて、次の事項についても決議することが望まれる

・ 委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすること

⑧ 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)

(3) 労働基準監督署長へ届け出る

(4) 対象労働者の個別同意を得る

(5) 決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、労働基準監督署長へ定期報告を行う

企画業務型裁量労働制は、制度の導入時だけでなく制度導入後も定期的に報告が義務付けられており、運用負荷が大きいです。

また、給与支給の観点からは厳密な労働時間管理は不要であるものの、企業の安全配慮義務は裁量労働制の適用労働者に対しても引き続き求められます。よって、みなし時間を大きく超えて長時間労働をしている労働者のいる場合には、健康への配慮や、制度設計自体の見直しが求められます。

<参考>

「専門業務型裁量労働制」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html(2022年9月13日閲覧)

「企画業務型裁量労働制」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html(2022年9月13日閲覧)

「専門業務型裁量労働制の労使協定例」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/c.html(2022年9月13日閲覧)

「専門業務型裁量労働制に関する協定届」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new10.docx(2022年9月13日閲覧)

「企画業務型裁量労働制に関する決議届」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new11.docx(2022年9月13日閲覧)

「企画業務型裁量労働制に関する報告」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new12.docx(2022年9月13日閲覧)

<今回のケースについて>

裁量労働制は、労働時間の長さが必ずしも業務の成果へ繋がらない専門職種に対しては有効ですが、会社側の制度導入・運用負荷、労働者側の健康リスクともに高くなりがちであり、労務管理の負荷を軽くしたいという理由のみで導入を進めることはおすすめしません。裁量労働制に適した職種が貴社に存在するのか、よくご確認された上で導入をご検討ください。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

外国籍の社員を採用することになりました。法令上必要な手続きはありますか。また、法令対応以外でも、外国人受け入れ時の注意点や働きやすい環境整備のためにすべきことを教えてください。

法令対応として、在留資格の確認は必ず行いましょう。企業は採用予定の外国人労働者の在留資格と業務内容とが一致していることを確認の上、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

また、労働者本人とも雇用条件や業務内容をきちんと確認して雇用契約書を締結しましょう。就業規則も外国語で用意することが望ましいです。

<基本事項>

外国人を雇用する企業が最初にすべきことは、労働者の在留資格を確認することです。在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格のことで、資格ごとに就労可能な時間や業務内容が定められています。採用しようとしている外国人労働者が既に日本で生活をしている場合には、現在保持している在留資格で労働契約に定める業務に従事させることが可能かを確認します。当該労働者が就労可能な在留資格を保持していない場合には、労働者本人が労働契約に定める業務に従事するための在留資格の取得する必要があります。なお、入管法上、在留資格の取得にあたっては職務に関係する学歴などの要件が定められているため、誰でも業務遂行に在留資格を取得できるわけではないことを企業側も留意しておきましょう。

在留資格の確認が出来たら、ハローワークに届け出ます。雇用保険の被保険者になる場合は、雇用保険の被保険者資格の取得届に在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。雇用保険に加入しない場合には、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。当該労働者が雇用保険の被保険者資格を喪失する場合や、雇用関係が終了する場合にも届け出が求められることを覚えておきましょう。

在留資格の確認・届出を除いて、労働者採用にあたって企業がすべきことは、雇用保険や社会保険への加入、雇用契約の順守、安全配慮など、外国人であっても日本人であっても大きくは変わりません。

ただし、お互いの雇用慣行が大きく異なることも想定されるため、雇用条件は外国人にも分かりやすいよう、外国語や平易な日本語で明記するようにしましょう。特に海外の雇用慣行として日本と大きく異なると言われているものに「ジョブ型雇用」があります。必ずしも日本以外のすべての国がジョブ型雇用をしているわけではありませんが、海外ではあらかじめ従事する業務の内容や責任の大きさを明示して、それに基づいて処遇を決定することが一般的です。一方で日本では、長期雇用を前提として、かつ総合職として職務内容を必ずしも特定せずに雇用することも多いですが、外国人の場合は在留資格で認められた範囲・日数の業務にしか従事できないこともあり、従事させる業務内容を契約に明記しておいた方がトラブル防止につながると考えられます。

日本でよく使われる外国語で書かれたモデル就業規則や、日本の雇用慣行や規定を平易な日本語で説明する際のポイントについては、厚生労働省のホームページで公開されています。詳しくは参考ページをご覧ください。

<参考>

「我が国で就労する外国人のカテゴリー」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/(2022年8月15日閲覧)

「届出様式について」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html(2022年8月15日閲覧)

「Ministry of Health, Labour Standards: For Foreign Workers in Japan (Information on LabourStandards)」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html(2022年8月15日閲覧)

「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html(2022年8月15日閲覧)

「外国人雇用に関するQ&A」東京労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html(2022年8月15日閲覧)

<外国人雇用の相談窓口>

■ 東京外国人雇用サービスセンター

TEL:03-5339-8625

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

■ 東京入国管理局

TEL:03-5796-7111

URL:http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html

<今回のケースについて>

今回のケースにおいても、上述のとおり在留資格の確認とハローワークへの届出をし、当該外国人労働者にも理解しやすい記載の雇用契約書や就業規則をご用意ください。

また、在留資格の新規取得が必要な場合、労働者自身で対応するのはハードルが高いため、スムーズに進めるためには行政書士や弁護士、専門のエージェントなどを会社から紹介することをおすすめします。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

ある社員が3 ヶ月間の育児休業を取得する予定です。欠員人材補充のため、派遣労働者の受け入れを検討しています。派遣労働者の受け入れの流れや、基本対応事項について教えてください。

派遣労働者は法令上、直接雇用の社員とは異なる受け入れの流れや管理方法が求められています。また、派遣期間についても原則3 年間の上限があるため注意が必要です。

<基本事項>

労働者派遣とは、人材派遣会社が契約している労働者を他社へ派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものです。派遣労働者の雇い主はあくまで人材派遣会社ですが、実際に指揮命令をしている派遣先にも派遣労働者の管理責任が求められます。

労働者派遣には「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」といった種類がありますが、この記事では一般的に「派遣」と言ったときに想定されるであろう、人材派遣会社に登録した労働者が一定期間(最長3年)派遣先で就業する「登録型派遣」を前提として説明します。

日本では「総合職」のように従事する職務を明確に定めずに社員として雇用されることも多いですが、派遣労働者は予め契約に定められた職務について、派遣先の指揮命令下で業務を遂行することが求められます。派遣労働者の受け入れを希望する際は、その職務範囲、就業条件、求められるスキルや資格を明確にして派遣先へ伝えます。

こうした要件を伝えた後、人材派遣会社から派遣労働者を紹介されることになりますが、面接や適性検査、履歴書の提出を求めたり、年齢や性別による派遣労働者の受け入れ可否の判断を行うことは禁止されています。労働者派遣制度は人材派遣会社が雇用主としての責任を負い、派遣先は指揮命令のみを行う仕組みであり、先に挙げた禁止事項を行うことで派遣労働者の就業機会が不当に狭められれば労働者保護の観点から問題があると考えられるためです。

ただし、派遣労働者と派遣先とのミスマッチを避けるために、派遣労働者の職務経験やスキルを記載したキャリアシートの提出や、職場見学の実施は認められています。

また、派遣労働者は同じ派遣先の同じ部署で3 年以上働くことは原則認められていません。派遣労働者については「個人単位の期間制限」があり、派遣社員の契約期間は派遣先1 社につき最短1 ヶ月~最長3 年と定められているためです。例外として、以下の場合には同じ派遣先の同じ部署で3 年以上の勤務が認められます。

・ 派遣元で無期雇用されている(常用型派遣)

・ 60 歳以上である

・ 終期が明確な有期プロジェクトに派遣されている

・ 日数限定業務(1 ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10 日以下)に従事している

・ 産前産後休業・育児休業・介護休業などを取得する人の代わりに派遣されている

さらに、個人単位の期間制限とは別に「派遣先は3 年以上派遣社員を受け入れることができない」という「事務所単位の期間制限」も定められています。この事業所単位の期間制限は延長することも出来ますが、従業員の過半数の賛成が必要です。

派遣労働者の就業が決まったら、派遣先企業は「業務に関する指揮命令者」を定めて派遣労働者に対する業務指示を行います。また、派遣社員の勤怠管理や、健康・安全衛生への配慮も行います。さらに、派遣先は「派遣先管理台帳」を作成し、一人ひとりの派遣労働者の就業実態について管理することが法令上求められています。必要記載項目については厚生労働省の「派遣先管理台帳(例)」をご確認ください。派遣先管理台帳は必要記載項目が記載されてさえいれば、形態は紙でもWeb システムでも問題ありません。派遣社員毎に派遣先管理台帳を作成し、該当派遣社員の契約終了から3 年間保存が必要です。人材派遣会社に対しては、月に1 回以上、管理台帳の内容の一部である

・ 派遣労働者の氏名

・ 就業状況

・ 派遣社員が従事した業務の種類・責任の程度

・ 派遣就業した事業所の名称・就業場所・組織単位

を通知します。その他の項目についても、派遣会社から開示請求があった場合は、速やかに開示する必要があります。

派遣先管理台帳を作成、管理し、派遣社員の勤怠管理や健康・安全衛生管理を適切に遂行しましょう。

<参考>

「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf(2022年7月15日閲覧)

「派遣先管理台帳(例)」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000776565.pdf(2022年7月15日閲覧)

<今回のケースについて>

休業予定の社員の代わりとして派遣労働者の受け入れるとのことですが、派遣労働者には直接雇用の社員とは異なる業務設計や管理対応が求められます。受け入れ時の禁止事項にご注意の上、受け入れ後も派遣先管理台帳を適切に管理していきましょう。

<過去の関連記事>

【Q&A】派遣社員の派遣可能期間

人事労務Q&A | ヒューマンリンク株式会社(humanlink.co.jp)(2018年2月掲載)

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では法令上求められる労使協定の締結を進めています。時間外労働及び休日労働に関する労使協定(36協定)は締結は完了したものの、労働基準監督署への届出は来週になる予定です。従業員の時間外労働はいつから認められますか。

36 協定は他の労使協定と異なり、労働基準監督署への届出をもって効力が発生するため、届出が完了してからでないと従業員に時間外労働をさせることは認められません。

<基本事項>

時間外労働など労働基準法の範囲を超える規定を就業規則に設ける場合、労使協定の締結が求められます。そして、労使協定には

① 労使協定締結時点で効力が発生し、届出の必要がないもの

② 労使協定締結時点で効力が発生するが、届出が義務付けられているもの

③ 労使協定締結時点では効力は発生せず、届出が完了したら効力が発生するもの

の3 種類があります。

①には

・ フレックスタイム制の労使協定(清算期間が1か月を超えない場合)

・ 休憩の一斉付与の例外に関する労使協定

・ 月の時間外労働が60時間を超えた際の代替休暇に関する労使協定

・ 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

・ 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額相当額で支払う場合の労使協定

・ 育児休業及び介護休業が出来ない者の範囲に関する労使協定

・ 継続雇用制度に関する労使協定

・ 賃金控除に関する労使協定

・ 時間単位の年次有給休暇に関する労使協定)

などが該当し、②には

・ フレックスタイム制の労使協定(清算期間が1か月超~3か月の場合)

・ 事業場外みなし労働に関する労使協定(みなし労働時間が法定労働時間を超える場合)

・ 専門業務型裁量労働制に関する労使協定

・ 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合の労使協定

・ 変形労働時間制に関する労使協定

などが該当します。

36協定のみ③に該当するため、労働基準監督署への届出までは効力は発生せず、したがって届出までに従業員に時間外労働をさせることは法令違反となります。

労働基準監督署への締結や届出が義務づけられているにもかかわらず、適切に対応しないまま従業員に例外規定を適用しようとした場合、労働基準法違反として罰則の対象になります。例えば、36協定を締結せずに時間外業務や休日労働をさせた場合は、労働基準法32条の違反として、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。事業者だけでなく、現場の労務管理を担当する責任者も罰則の対象となります。さらに、厚生労働省および労働局により企業名公表という社会的制裁を受ける可能性もあるため、ご注意ください。

なお、36協定をはじめとした労使協定届や就業規則届は電子申請も可能です。電子申請であれば即日届出が可能であるため、36協定の効力発生のタイムラグを心配する必要はありません。電子申請について、詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。

参考

「主要様式ダウンロードコーナー」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/(2022年6月13日閲覧)

「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請についてパンフレット」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919894.pdf(2022年6月13日閲覧)

<今回のケースについて>

36 協定の届出前に従業員に時間外労働を命じた場合、罰則を受ける可能性があるため、社内周知を行い法令違反とならないよう運用を徹底しましょう。なお、今後は届出手続きを迅速かつ簡単に完了できるよう、電子申請をご検討ください。

<過去の関連記事>

【Q&A】36協定の労基署宛の提出手続きについて

https://www.humanlink.co.jp/qa/(2020年9月掲載)

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

弊社は勤怠管理システムを導入しています。在宅勤務やフレックスタイム制の導入後から社員の実労働時間が変則的になっていますが、管理職は時間外手当が支給されないため、時間外労働をしている場合もきちんと実労働時間を登録していないケースが目立ちます。変則勤務や長時間労働による社員の健康への影響を懸念して、今後は管理職の長時間労働を管理、抑制したいと考えています。

一般職が時間外労働や休日出勤をする際は、事前に見込み労働時間を上長へ申請していますが、管理職も同様に事前申請制にすることで問題ないでしょうか。

2019年4月から管理監督者の勤怠管理が法令上義務化されました。

管理監督者は労働基準法の労働時間、休憩、休日、時間外手当や休日手当の適用が除外されますが、長時間労働が健康を損なう可能性があることは管理監督者であっても一般の労働者と変わらないため、長時間労働により疲労が蓄積している場合は、事業者は当該労働者に対して医師による面接指導を行わなければなりません。よって、管理職であっても正確な勤怠管理が求められます。

なお、時間外労働のや休日出勤の申請については、管理監督者には本来「労働時間の規制の枠を超えて労働する権限」が認められており、事前申請制はこの権限を侵害する可能性があるため望ましくなく、権限が認められないとすれば所謂「名ばかり管理職」の指摘を受ける可能性があります。

<基本事項>

管理監督者とは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。なお、法令上の「管理監督者」に該当するか否かは、所属企業における資格等級や役職名ではなく、その職務や処遇の実態によって判断されます。労働基準監督署のパンフレットでは、以下4つの要件を掲げています。

・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

・現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

<引用:「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf(2022年5月9日閲覧)>

労働基準法で定められる主な規定のうち労働時間、休憩、休日、時間外労働と休日出勤の割増賃金については管理監督者は適用除外とされます。しかし、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇の付与については管理監督者にも適用がされるため、実労働時間が深夜の時間帯に被っていないかや出欠勤状況を正確に把握しておかなければなりません。

なお、管理監督者の4要件に該当しない場合は、法令上は一般従業員と同様の扱いとなります。実態として4要件に該当しないにもかかわらず、労働時間に関する制限の適用を除外するのは法令違反であり、所謂「名ばかり管理職」として労働基準監督署から指摘を受ける可能性があります。

また、長時間労働は労働者の健康を損なう可能性があるため、管理監督者であっても安全衛生の観点から注意が必要です。

事業者は管理監督者を含む労働者が月80時間超の時間外・休日出勤を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た場合には医師による面談指導を受けさせる法令上の義務を負います。そのために、月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。また、面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。なお、月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいともされています。

管理職には労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超える権限や責任が認められていますが、長時間労働が健康に大きな影響を与えることは事実です。労働基準法上の規定および安全衛生の観点から、勤怠管理は厳密に実施しましょう。

<今回のケースについて>

管理職の勤怠管理は大切ですが一方で、時間外労働や休日出勤の事前申請は法令上の管理監督者の性質に馴染まないと考えられます。

長時間労働抑制策としては、勤怠管理システムへの入力を徹底し、長時間労働者に対して人事部からアラートを出すといった方法を推奨します。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

今年度の途中で他社から在籍出向者を受け入れ予定です。年5日の年次有給休暇の取得について、出向元企業と出向先企業どちらが責任を負うのでしょうか。また、出向先企業が責任を負う場合は、出向元企業での取得日数に係わらず出向先で5日取得させるべきですか。

いわゆる在籍出向の場合、年次有給休暇に関する時季指定権および時季変更権は労働者と出向先企業にありますが、取得の義務付けられている5日の時季指定については出向契約で取り決めます。出向契約で取り決めをすれば、出向元企業と出向先企業で取得した年次有給休暇日数を通算することもできます。

<基本事項>

在籍出向の場合、出向元企業と労働者との雇用関係が継続しているとされるため、年次有給休暇は出向元企業の規定に基づき付与されます。出向元企業で新たに10日以上の年次有給休暇を付与される労働者には、出向の発生に係わらず年5日取得させることが求められます。

年度の途中で出向する場合には、既に出向元企業で取得した年次有給休暇と出向先企業で取得する日数を通算して5日とすることも、出向契約の取り決めにより可能となります。

また、労働者本人の自主的な取得に任せても付与後1年以内に年5日の取得ができないと想定される場合には、使用者に時季指定義務が生じます。出向者に関しても、特に年度の途中で他社へ出向したため残り期間が短く自主的に5日の取得が難しいと考えられる場合には、出向先企業にて時季指定をすることが望ましいです。

なお、休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、就業規則に記載が求められます。

厚生労働省の解説(p.7就業規則への規定)に記載例を参考に

・時季指定の対象となる労働者の範囲

・時季指定の方法

・労働者が自発的に年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を取得義務5日のカウントから控除するものとする旨

をご記載ください。

参考:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/assets/img/salaried/000463186.pdf

<今回のケースについて>

出向者の5日の年次有給休暇義務化に関しては、取得方法や管理責任について、予め出向契約書で取決めをしておくことが重要です。また、いずれにしても出向元企業と出向先企業の双方で在籍出向者の年次有給休暇の取得状況を管理しておくことが望ましいです。

<過去の関連記事>

【Q&A】年5日の年次有給休暇の取得義務について

https://www.humanlink.co.jp/qa/(2018年10月掲載)

※2018年の「続きを読む」をご選択頂くと10月の記事をご覧頂けます

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

先月に振替出勤をし、今月に振替休日を予定していたにもかかわらず、業務繁忙のため現場の上長が再振替を行うか等の取り扱いを明示しないまま、振休取得予定日に出勤させてしまいました。改めて別日に振替休日を設定することで問題ないでしょうか。

振替休日は事前に休日と労働日を入れ替えて設定する制度です。本来休日であるはずの振替休日に出勤した場合は、通常勤務ではなく休日出勤として扱い、その代替として休日を付与する場合は代休として扱います。

振替休日は事前の設定が求められるため、休日出勤をした後で振替休日を再設定することは認められません。休日出勤として扱わずに割増手当を支給しなければ、給与不支給とみなされるリスクもあります。

<基本事項>

休日出勤が発生すると、振替出勤または休日出勤として取り扱うことになります。割増賃金が発生しない、という理由で振替出勤として扱う企業が多いようですが、両者には割増賃金の有無の他にも違いがあります。

先ず、振替出勤・振替休日は事前にカレンダー上の労働日と休日を入れ替える制度です。振替出勤に対しては通常の勤務日と同様に賃金を支給するため、割増賃金は発生しません。カレンダー上の入れ替えですので、必ず振替休日を併せて設定し、通常の労働日と同じ時間勤務することが求められます。

一方、休日出勤は本来カレンダー上で休日と設定されている日に労働をすることであり、通常の賃金に加えて割増賃金35%を支給します。振替出勤・振替休日のように事前に設定する必要はなく、また必ずしも代休を取得させる必要はありません。さらに、実労働時間が所定労働時間に満たない場合であっても休日出勤として扱われます。

よって、今回の事例のように繁忙期で突発的な休日出勤が発生した場合や、すぐに休日が取得できないといった場合には、休日出勤として扱うのが適切です。

事前に振替出勤として設定していなかったにもかかわらず、休日出勤を振替休日とみなして割増賃金を支給していなかった場合には、違法な給与不支給とみなされる場合もございます。両者の違いを理解した上で、ケースに合わせて適切に取り扱いましょう。

また、36協定の特別条項で「労働させることができる法定休日の日数」を定めることがあります。例えば「1ヶ月に4日」と規定した場合、特別条項の適用により法定休日の1ヶ月に4日まで労働させることが可能です。仮に土日休みの企業で両日とも出勤して法定休日1週1日を満たしていない場合、出勤を休日出勤として扱うのであれば、当然割増給の支給が求められます。一方で振替出勤として扱う場合は、振替出勤・振替休日はあくまで休日と労働日を振替える制度であるため原則1週1日の休日取得が望ましいものの、運用上4週4日の範囲内で振替えれば法定休日を満たしているとみなされ、割増給の支給も不要です。

<今回のケースについて>

振替出勤・振替休日は事前に設定するものであるため、本来休日として扱うべき振替休日を急遽別日に再振替えすることは認められず、休日出勤として扱います。休日の労働や割増賃金の発生を抑制する観点から、休日出勤が発生する場合は原則振替出勤として扱い振替休日を合わせて設定する運用の企業は多く見受けられますが、ケースによっては休日出勤として扱うのが適切であり、社員にも理解を促すことが大切です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

今年度の厚生労働省による過労死ラインの見直しや、在宅勤務により深夜労働が増えてしまったことを受けて、長時間労働の削減を目指して勤務間インターバル制度の導入を決めました。運用の注意点や、就業規則への記載方法を教えてください。

勤務間インターバル制度を導入するために最も大切なことは、社員の労働時間の実態を正しく把握することです。その上で、無理なく運用できるインターバルの時間を8時間~12時間で設定します。また、就業規則にはインターバル取得後の始業時間についてや、災害時等の例外規定について記載をします。

<基本事項>

2021年9月に労災認定の基準が改正された際、いわゆる「過労死ライン」の見直しが行われました。過労死ラインの基準は以下のとおりです。

・ 発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって1ヶ月当たりの時間外労働が80時間を超えること

・ 発症前1ヶ月間に1ヶ月当たりの時間外労働が100時間を超えること

結果として過労死ラインの基準となる時間外労働時間数は変更されませんでしたが、基準に満たなくともこれに近い時間外労働を行った場合は「労働時間以外の負荷要因」を考慮し、業務との関係が強いと評価・労災認定されることになりました。

今回、労働時間以外の負荷要因として新たに追加されたものに「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」があり、事業主には長時間労働の削減だけでなく、従業員の休息時間を確保する施策が求められています。こうした施策に勤務間インターバル制度があります。

勤務間インターバル制度を導入する際に着手すべきは、社員の労働時間の実態を正しく把握することです。業務量が多いなどの理由で社員の長時間労働が常態化している場合、適切な勤務間インターバルが確保されない事態や、勤務間インターバルを確保してもインターバル明けの労働時間が後ろ倒しになるだけで長時間労働が解消されない事態が想定されます。あくまで勤務間インターバル制度は、長時間労働をした際の負担軽減策であり、業務量や業務効率の見直しによる長時間労働の是正や、労働時間の実態把握にも別途取り組み続けることが求められます。勤務間インターバルの時間は8時間~12時間の範囲で事業主が任意で設定しますが、社員の負担軽減の観点からは長時間取ることが理想ではあるものの、先ずは8時間でも良いので無理なく運用できる時間を設定することが大切です。

勤務間インターバル制度を就業規則へ記載する場合、勤務間インターバル明けの労働時間管理の規定として主に2つのパターンがあります。

① 休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす

勤務間インターバルの満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす規定です。実際には労働していない時間を労働したとみなすため、長時間労働の削減につなげることができます。なお、その場合は勤務間インターバル明けの残業を抑制することが求められます。

② 始業時刻を繰り下げる

繁忙期で長時間労働が続くことが想定される場合、①では労働時間のカウントが伸びるのみで長時間労働の抑制には繋がりにくいと考えられます。また、フレックスタイム制度を導入している場合は、フレキシブルタイムに係わらず勤務間インターバル明けの始業時間を明確に管理できるため②の方が運用しやすいと考えられます。

その他、災害その他避けることができない場合に対応するための例外規定や、申請手続、勤務時間の取扱いなどについて、必要に応じて就業規則の整備が必要です。

詳しくは、厚生労働省の就業規則規程例をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000162467.pdf

<今回のケースについて>

勤務間インターバル制度は、長時間労働による心身の負荷を軽減、過労死の防止、およびワークライフバランスの確保に有効な施策であると考えられます。しかし、勤務間インターバル制度それ自体が長時間労働の削減を叶えるものではないため、長時間労働削減の施策と合わせて無理なく運用できる制度設計が求められます。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

健康経営の一環として自転車通勤を導入しました。万が一、通勤災害が起こってしまった場合に必要な手続きがあれば教えてください。また、通勤災害に備えて対応しておくべきことはありますか。

通勤災害に限らず、労働者が労働災害により負傷した場合は、療養補償給付や休業補償給付などの労災保険給付を労働基準監督署へ請求します。労災保険給付は労働者または遺族が自ら請求することが原則であるものの、請求書の作成は煩雑かつ請求にあたっては会社による休業の証明の記載が求められるため、実際には会社が代わりに請求書を作成することが多いと考えられます。なお、休業が発生しない、または休業が4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対して休業補償を行います。

また、自転車通勤の導入にあたっては安全基準の設定、事故時の連絡フローのマニュアル化、自転車損害賠償責任保険への加入などを事前に行うとともに、従業員への安全教育を実施しましょう。

<基本事項>

労働災害時の対応として特に重要なものを(1)(2)(3)にまとめました。

(1)療養補償

労働災害により負傷などした際には、休業の発生有無に係わらず療養補償給付を受けることができます。労災保険指定医療機関を受診した場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関へ提出すれば、労働者が療養費を支払う必要はありません。労災保険指定医療機関でない医療機関を受診した場合は、一旦療養費を立て替える必要がありますが、その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署へ提出すれば、その費用が支払われます。

(2)休業補償

労働災害により4日以上休業した場合は、「休業補償給付支給請求書」労働基準監督署へ提出すれば、労働者または遺族に対して休業補償給付が支給されます。

(3)労働者死傷病報告

休業や死亡者が発生した場合は、会社が「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出します。4日未満の休業の場合は四半期毎、4日以上の休業や死亡者が発生した場合は発生から遅滞なく(1か月以内を目安に)提出することが義務付けられています。遅滞の場合は「労災かくし」を疑われかねませんので、速やかに提出されるようご注意ください。

労働保険では他にも通院費、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金および介護補償給付などの保険給付を請求することができます。手続きの詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。

厚生労働省「労働災害が発生したとき」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html(参照 2022-1-12)

<今回のケースについて>

健康経営への意識の高まりや、在宅勤務の普及によって通勤形態が多様化していることにより、自転車通勤のニーズは高まっているように思われます。一方で、自転車通勤は大きな事故につながる可能性もあり、場合によっては事故の当事者だけでなく、企業の使用者責任が問われることもあります。導入にあたっては、通勤災害発生への十分な備えが大切です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

コロナ禍で多様な働き方への需要が高まり、わが社でもフレックスタイム制を導入することとなりました。しかし、全社員へ適用できるのかや労務管理方法など、制度の詳細設計にあたり分からないことがたくさんあります。

たとえば、短時間勤務者へフレックスタイム制は適用できるのでしょうか。

また、コロナ禍において在宅勤務制を既に導入していますが、フレックスタイム制と組み合わせた場合には特に勤怠管理が難しくなると感じています。変則的な勤務時間で働く場合に、事前の上司承認を求めることはできるのでしょうか。

短時間勤務者へもフレックスタイム制の適用は可能です。この場合、各人の勤務時間に合わせて、フルタイム勤務者よりも短い所定労働時間の設定が必要となります。

また、在宅勤務制とフレックスタイム制を併用している他社事例は数多くあります。ただし、フレックスタイム制はあくまで「労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決める」制度であり、事前承認はこのフレックスタイム制の趣旨に反するため、認められません。

<基本事項>

短時間勤務者へフレックスタイム制を適用する場合、フルタイム社員よりも清算期間における総労働時間を短く設定します。例えば協定上「清算期間は1ヶ月、総労働時間は 1日の標準所定労働時間に当該期間の就業規則に定める所定労働日数を乗じた時間とする。」としている場合、フルタイム社員の1日の標準所定労働時間が8時間であれば、清算期間1ヶ月の所定労働日数が20日間の月の総労働時間は160時間となります。このとき、同じ職場で1日の標準所定労働時間を2時間短縮して6時間としている短時間勤務者の同月の総労働時間は、6×20=120時間となります。

短時間勤務者の総労働時間はフルタイム社員よりも短くなりますが、時間外割増手当については、フルタイム社員と同様に清算期間の法定労働時間を超えない範囲であれば法令上付与する必要はありません。月の法定労働時間は法令では定められていませんが、週40時間を基にして「40×清算期間の暦日数÷7」で求めることができます。例えば清算期間が1ヶ月のとき、30日の月であれば40×30÷7=171.42…ですので、各人の総労働時間に係わらず、月171時間を超過した労働時間に対して割増給を支給します。

2019年の法改正により清算期間の上限が「3ヶ月」に延長され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となりました。しかし1ヶ月を超える設定をする場合、時間外労働の考え方が異なるため注意が必要です。清算期間が1ヶ月を超える場合、時間外労働は

・清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと

に加えて

・1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと

も併せて満たす必要があります。このとき、注意しなければならないのが、各月において週平均50時間を越えなかった時間がすべて「最終月の時間外労働」の計算対象となってしまうことです。そのため、最終月の時間外労働時間が大幅に増加してしまう可能性があります。

例えば、清算期間3ヶ月で毎月35時間の時間外労働をした場合、清算期間途中の1ヶ月目・2ヶ月目は「1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと」を満たしており、各月での時間外労働はカウントされませんが、3ヶ月目で清算期間の時間外労働は合計105時間となります。各月ごとの残業時間は35時間であるにもかかわらず、最終月にまとめてカウントされるため、36協定で定められる時間外労働の上限月100時間未満を超えてしまい法令違反となります。

続いて、フレックスタイム制の事前承認についてですが、会社や上司の事前承認を得られないと労働時間を決められないというのはこの制度の趣旨に反します。しかし、会社や上司が従業員の労務管理のために始業・終業時刻について任意で事前連絡を求めることは可能であり、実際に多くの会社で行われています。あくまで「労働者自身が労働時間を主体的に決定する」ことを妨げない制度設計および運用をすることが重要です。

<今回のケースについて>

フレックスタイム制はあくまで「労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決める」制度です。この原則を守った上で、短時間勤務制や在宅勤務制などと組み合わせることで、社員の柔軟で多様な働き方をさらに後押しすることが可能となります。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

体調不良を訴え、産業医面談を実施した従業員がいます。人事部としては体調不良について本人の上司や仕事で関係のある従業員に対して伝達すべきと考えていますが、本人は伝達しないよう希望しています。業務に支障が出てからでは遅いので、本人の同意がなくとも、上司らへ伝達して良いでしょうか。

労働者の健康情報は要配慮個人情報に該当するため、伝達にあたっては基本的に労働者本人の同意を得る必要があります。状況によっては例外的に、労働者の同意がなくても開示が認められる場合がありますが、その場合も伝達が許される情報の範囲や伝達先は、事業者が健康配慮措置を講じるために必要となる最小限の範囲にとどまります。

<基本事項>

体調不良を訴える従業員がいる場合、事業者は従業員を産業医と面談させて、従業員の健康を保持するための措置について面談をした産業医の意見を聴くことが義務付けられています。

産業医は医師としての守秘義務と、労働者の健康上の問題を知った場合に事業者へ伝達する義務の両方を負っています。基本的には守秘義務が優先されるため、労働者の健康情報の伝達にあたっては労働者本人の同意を得る必要があります。

例外として、厚生労働省は次の(1)(2)ようなときは、労働者の同意がなくてもその健康管理情報を上司などの関係者に伝達することができると見解を示しています。

(1)同意を得ることが困難であり、開示することが労働者に明らかに有益である場合

(2)開示しないと公共の利益を著しく損なうことが明らかな場合など

具体的には、

①労働者が自傷行為に及ぶ可能性が高い場合

②健康診断の結果、伝染病が発覚し、ただちに対応しなければ他の労働者に健康被害が生じる危険がある場合

などが該当します。

また、労働者の同意の有無に係わらず、伝達が許される情報の内容やその伝達先は、事業者が健康配慮措置を講じるために必要となる最小限の範囲にとどまります。医療検査結果の詳細な数値や具体的診断名は、必ずしも健康配慮措置を講じる上で必要な情報とはいえません。さらに、社内のハラスメントなどに起因した体調不良の場合、具体的な当事者名や経緯などの情報は慎重に管理されるべきであり、本人の同意なく開示すべきではありません。

産業医の守秘義務は、人事担当者に対しても、本人の同意を得ずに労働者の健康情報を伝達してはならないということだと解釈されます。しかし、現実的には人事部門をとおして産業医面談が設定される場合も多く、体調不良であるという事実は人事部門へも伝わっていることが多いと考えられます。その情報の取り扱いに悩まれる人事担当者も多いのではないでしょうか。その場合は上述の産業医の負っている守秘義務に倣い、本人の同意の有無や情報開示範囲について留意した上で、慎重に取り扱いを検討することが求められます。

最近では、社内の新型コロナウイルス感染の情報について、開示すべきか迷われた企業も多いのではないでしょうか。社内の感染者や濃厚接触者の情報は当然、要配慮個人情報に該当する健康情報です。企業はこうした情報をむやみに取得すべきではなく、また、知り得た場合も開示にあたっては基本的に本人の同意が必要です。一方で、感染者の特定や行動履歴に関する情報は、感染拡大防止等のためには直ちに周知を図る必要があり、厚生労働省が提示する例外(2)に該当するとも考えられます。よって、開示にあたっては可能な限り本人の同意を得ることが望ましいですが、本人の同意を得ることが困難な場合には、同意を得ないまま社内や取引先に周知を行うことも認められると考えられます。ただし、感染者や濃厚接触者に対する偏見や差別が生じる可能性もあるため、状況に応じて、氏名の公表は避けるなどといった対応も検討するべきでしょう。

<今回のケースについて>

当該社員の体調不良に対して配慮措置を講ずるために上司らへの情報共有が必要ということであれば、可能な限り本人の同意を得る努力をする必要があります。本人の同意を得ることができた場合でも、先ずは体調不良であるという事実や対応状況のみを伝達し、具体的な検査結果数値や産業医面談の詳細については取り扱いに注意が必要です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

休日出勤が発生したのですが、就業規則に法定休日が規定されていません。法定休日と法定外休日では割増賃金の割増率が異なりますが、どちらを適用すべきか迷っています。休日が法定休日であるか否かはどのように判断すればよいでしょうか。

今後は就業規則に法定休日の規定が必要でしょうか。

また、シフト勤務の場合にも法定休日の付与は必要でしょうか。

法定休日を就業規則で規定していない場合は、1週間に1日または4週間に4日の範囲で会社が任意の日を法定休日として設定できます。

法令上、必ずしも就業規則上で法定休日を規定する必要はありませんが、行政からの通達では規定が奨励されており、割増賃金の計算という実務上も予め法定休日が特定されていることが望ましいです。

シフト勤務の場合も同様に法定休日の付与が定められており、法定休日が特定できることが望ましいです。

<基本事項>

法定休日については法令上、必ずしも就業規則に規定するよう定められているわけではありません。しかし、行政の通達では、法定休日について定めた労働基準法第35条について「法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい(S63.3.14基発150号)。」と、法定休日の規定が推奨されています。また、法定休日に労働した場合には通常の賃金の3割5分以上の割増賃金の支給が求められますが、法定休日でない休日に労働をした場合に求められる割増賃金は通常の賃金の2割5分以上と、法定休日労働の場合と異なります。そのため、休日労働が発生した場合の割増賃金計算のためにも、予め休日労働について定めておくことが望ましいです。

法定休日を就業規則で規定していない場合は、1週間に1日または4週間に4日以上で会社が任意の日を法定休日として設定することができます。1週間のうち土曜日、日曜日、祝日を休日とし、かつ法定休日が特定されていない会社において、暦週(日~土)の全ての日に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となります。

なお、シフト勤務であっても1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日の付与が法令上定められています。たとえ就業規則上で法定休日を規定していなかったとしても、法定休日が特定できるようなシフトを組むことが求められます。

<今回のケースについて>

就業規則上で法定休日を規定していないことは法令違反ではありません。しかし、休日の付与を定めた法の趣旨に照らして、また、実務面からも就業規則において法定休日を規定しておく方が望ましいです。なお、休日は就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」に該当するため、現行の就業規則に法定休日について追記する場合は労働基準監督署への届出が必要となります。

そして、シフト勤務であるか否かに係わらず、法定休日は法令に従って付与することが重要です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

副業・兼業を認める方向で就業規則を見直すことになりました。副業・兼業の労働時間も把握する必要があると聞きましたが、労働時間の管理方法を教えてください。また、時間外労働の割増賃金はどちらの会社が支給すればよいのでしょうか。そして、社員の健康管理や労働災害が発生した場合はどちらの会社が責任を負うのでしょうか。

副業・兼業での労働時間も合算することが必要です。法定外労働の割増賃金については、毎日の労働開始時から合算し、法定時間を超えた労働をさせた使用者が支払います。

ただし、簡便な労働時間管理の方法として、それぞれの事業場における労働時間について予め上限を設定しておくことで、自らの事業場における労働時間のみを管理し、割増賃金を支払うこともできます。

また、全ての使用者に安全配慮義務が生じます。

<基本事項>

副業・兼業をする場合の労働時間の管理方法としては、原則、労働契約の前後の順に所定労働時間を順次合算していきます。また、法定時間外労働の割増賃金の支払いについては、1日の労働前後の順に所定外労働時間の発生順に合算していき、法定時間外労働が発生した企業に割増賃金の支払い義務が生じます。

しかし、こうした労務管理は使用者の運用負荷が大きいため、厚生労働省は2020年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を大きく改訂し、労働者本人の申告に基づいて本業と副業の労働時間を合算し、それぞれの使用者において時間外労働の管理をすることができるという、より簡便な管理モデルを示しました。

具体的には、副業・兼業の開始前に、先に労働契約を締結していた使用者の事業場における法定外労働時間と、副業・兼業先の使用者の事業場における所定労働時間及び所定外労働時間とを合計した時間数が単月 100 時間未満、複数月平均 80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させることができます。先に労働契約を締結していた使用者は自らの事業場における法定外労働時間の労働について、副業・兼業先の使用者は自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ自らの事業場における 36 協定の延長時間の範囲内として管理をして割増賃金を支払うことができるため、他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく労基法を遵守することが可能となります。

また、副業・兼業をしていても、例えばフリーランス、アドバイザー、理事等は労働時間が通算されません。副業・兼業の職種が、労働基準法や労働時間規制の適用対象であるかの確認が必要です。

健康診断については、自らの事業場の労働時間が所定労働時間の3/4以下の短時間労働者に対しては、副業・兼業の労働時間を合算すれば3/4を超える場合であっても、健康診断を受診させる義務は生じません。また、労働災害発生時の業務の過重性の評価にあたっても、個々の事業場ごとに業務の過重性を評価するとされています。しかしながら、安全配慮義務は労働者の労働時間の長短に係わらず、いずれの使用者にも生じるものです。労使の話し合い等を通じ、副業・兼業の状況も踏まえて、健康診断等の必要な健康確保措置を実施することが望まれます。

<今回のケースについて>

簡便モデルを用いれば他の使用者のもとにおける労働時間を都度集計する必要はなくなるものの、労働時間の上限設定や安全配慮の観点から、副業・兼業をしている労働者に対しては他の使用者の下での労働時間を正確に申告するよう促すことが重要です。

また、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には副業・ 兼業を制限することができるよう就業規則等に規定しておくこと、副業・兼業の状況について当該労働者と話し合うこと、さらに、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずることが求められます。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

ストレスチェックの実施にあたり、当社で対象者を絞ってから、委託事業者に調査票の作成を依頼して受検に至るまで、2ヶ月程度の準備期間が必要となります。法令上、ストレスチェックの対象者要件に「常時使用する労働者」とありますが、受検期間直前や途中に入社する中途採用者がいる場合、準備が間に合わないため翌年度の受検としても良いでしょうか。

また、パート・アルバイトは対象外でしょうか。

法令上は、入社後何ヶ月経ったらストレスチェックを受検させるべきかについて規定はありませんが、労働基準監督署では「試用期間明け」「入社6ヶ月後」などと社内ルールで取り決めて対象者を規定してよいと判断しています。

また、パート・アルバイトであっても、法令上の要件を満たす場合は受検対象となります。

<基本事項>

「常時50人以上の労働者を使用する事業場」には1年以内ごとに1回、定期的にストレスチェックの実施が義務付けられています。この場合の「労働者」には、パート・アルバイトや派遣労働者も含まれます。そのうち、企業が受検させる義務を負う対象は

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

の2つを満たす労働者です。

上の要件①②を満たす労働者を中途採用する場合、本来は他の対象者と同様に受検させることが望ましいですが、準備期間の都合上難しい場合は、入社後の期間により対象者を区分することが考えられます。法令上は、入社後何ヶ月経ったらストレスチェックを受検させるべきかについて規定はありませんが、労働基準監督署では「試用期間明け」「入社6ヶ月後」などと社内ルールで取り決めて、それに従って対象者を規定してよいと判断しています。

また、パート・アルバイトの労働者についても、要件①②を満たす場合には、企業がストレスチェックを受検させる義務を負います。

なお、厚生労働省労働基準局によれば、要件①のみを満たし②を満たしていない場合でも「1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者」についてはストレスチェックを実施することが望ましいとされています。集団分析の正確性向上や労働者の公平な取り扱いという観点からは、要件を満たしていない労働者に対しても、社内ルールで対象者に含めて実施することを検討するのが良いと考えられます。

<今回のケースについて>

ストレスチェック制度に関しては、厚生労働省から法律に沿ったガイドラインが示されていますが、企業によって様々なケースが想定されるため、事細かに定義はされていません。よって、法律の範囲内で、あらかじめ社内で運用ルールを定めておくことが重要になります。

今回のようなケースでは、対象となる勤務期間について社内ルールを定めていることが分かるよう、社内のガイドライン等に「入社後〇ヶ月以内は対象外」といった記載をしておくとよいでしょう。また、法令上の要件を満たさない労働者を実施対象とする場合にも、社内のガイドラインへ記載をしておくと、結果集計の際などに分かりやすいです。そして、社内ルールについて、労働者に周知しておくことが重要です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では次年度において社員の労働条件を変更する人事制度改定を予定しており、現在改定内容の検討や規程整備等の作業を進めています。しかし、改定内容の検討に時間を要してしまい、また、十分な経過措置を設ける予定ではあるものの、一部の社員には不利益変更となる部分もあることから、労働組合との交渉に時間を要することが予想されます。

万一、年度内に労働組合との交渉が妥結に至らなかった場合、新制度を予定通りのスケジュールで導入することはできないでしょうか。

法令上は、人事制度改定にあたり、労働者側との合意は必須ではなく、最終的に合意に至らなくても有効な制度として導入は可能ではあるものの、今後の労働者側との関係や制度運用等を考慮してできる限り合意に持ち込むのが通常であり、導入時期を遅らせることも検討する必要があります。

<基本事項>

制度改定の内容について、労働者側と合意がとれていることまでは法令上必須ではなく、最終的に合意に至らなくても制度導入自体は有効に実施できます。就業規則改定にあたっては、労働者側の意見を聴取し、意見書を添え労働基準監督署へ届け出る手続きが必要ですが、この意見聴取は、労働者側との合意がとれていることまでを求めているものではありません。

一方で、会社としては、労働者側に対し、制度改定について誠実に説明する必要があります。労働組合がある会社においては、組合員の労働条件を変更する制度改定は義務的団交事項とされており、会社は労働組合との団体交渉に誠実に応じる義務があります。

会社からの制度改定内容に関する説明が不十分であったり、合意形成に向けた努力を怠っていたり、労働者側が強く反発しているにもかかわらず一方的に制度導入してしまうと、会社と労働者側との関係が悪化することが予想されます。その結果、導入後の制度運用や次回以降の制度改定に支障をきたしたり、最悪のケースではストライキや訴訟に発展する可能性もあります。制度改定が社員にとっての不利益変更を伴う場合は、その合理性判断の基準の一つとして、「労働組合等との交渉の状況」が挙げられており、この点からも、無理やりな制度改定は避けたほうがよいと言えます。

また、労働組合と労働協約を締結している場合は、協約の対象となっている改定内容は、組合と合意したうえで協約を改定しない限り、組合員(事業場の4分の3以上の労働者に適用される労働協約である場合は、当該事業場の労働者全員)には適用されません。労働組合との合意なく制度改定した場合は、労働協約が改定されず、結果的に多くの労働者に適用されないという事態にもなり得ます。

<今回のケースについて>

ご相談のケースの制度改定は、社員の労働条件を変更するものであり、また不利益変更を伴うものであることから、会社としては、労働組合との交渉に誠実に対応したうえで、合意形成を目指すことを原則とすべきであると言えます。

制度改定の内容が、概ね労働組合に受け入れられる見込みであり、単に交渉の時間が足りないという状況であれば、万一妥結前の制度導入となったとしても制度自体は有効です。事後ではあっても、遅滞なく労働組合側の合意を取り付けることで対応は可能です。

一方で、制度改定の内容からして、労働組合との交渉が難航したり要望書が提出される可能性がある場合には、制度導入自体を延期したうえでまずは丁寧な交渉に臨み、合意に至った時点で制度導入することを検討することになります。その場合は、改定の内容にもよりますが、当初予定していた導入時期に遡及して新制度を適用することも可能です。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社が地方に設置している事業所について、経営戦略上の必要から規模を縮小し、それに伴い、事業所の人員も減員とする予定です。

現在当該事業所に勤務している社員は、全員が全国転勤前提の総合職です。そのため、事業所の縮小にあたり、一部の社員に対して、本社又は他の事業所への配置転換を命じる想定です。このような対応を行う場合の注意点について、教えてください。

なお、総合職の社員の中には、担当している業務の性質上転勤がレアケースであり、実際に長年転勤を経験していない社員や、育児・介護中の社員もいることから、配置転換命令が拒否されるケースもあると考えています。

全国転勤前提の総合職を事業所縮小に伴い配置転換するという方針に問題はありませんが、個々の事情には十分に配慮し、本人の意向も確認しながら丁寧に進めるとともに、やむを得ず退職となる社員には、何らかの退職条件を付与することも考えられます。

<基本事項>

総合職の社員については、就業規則や個別の雇用契約等で「会社が配置転換を命じることがある」旨が明記されているのが一般的であり、これに基づいて会社は広く配置転換(異動や転勤)を命じることが可能です。社員側としてはこのような命令を拒否することは認められず、拒否した場合は解雇等の懲戒対象になり得ます。

なお、総合職であっても、「①業務上の必要性がない場合」「②配置転換の命令が他の不当な動機・目的をもってなされたとき」「③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」など、特段の事情がある場合は、配置転換命令は権利の濫用とみなされる可能性があります。ただし、裁判例では、①の「業務上の必要性」がかなり広く認められており、③の本人の不利益については特別なものでない限り配置転換命令権の濫用とまではみなされない傾向があります。

<今回のケースについて>

ご相談のケースの配置転換命令は、経営戦略上の事業所縮小という「業務上の必要性」からなされるものなので、転勤という社員の生活に大きな影響を与えるイベントを伴うものであっても、一般的には広く許容されるものと考えられます。

ただし、当該事業所においては、総合職の中にも、長年転勤がなく業務上もあまりそれが想定されていなかった社員や、育児・介護中のため転勤に応じられない社員がいるとのことです。昨今の風潮を踏まえると、このような事情のある社員に対して会社が一方的に転勤を命じることが、結果的に会社のレピュテーション・リスクにつながる可能性も考えられます。

会社としては、転勤や退職について、後々のトラブルを回避するため、以下のような丁寧な対応をすることが望ましいと言えます。

・社員に対して、配置転換の業務上の必要性や人選の理由(当該社員が事業所を去ることになり他の社員が残ることになった理由)について、丁寧に説明を行う。

・転勤に伴う制度上の配慮(社宅の提供等)についても十分な説明を行い、社員の疑問や不安を軽減するとともに、転勤について書面で社員の同意を取り付ける。(前述のとおり、会社に配置転換の権限があるため、本来本人の同意は不要だが、トラブル回避のために書面を残す趣旨。)

・個別の事情によりやむを得ず退職を選択する社員については、「事業所縮小に伴う措置」として退職条件(後述)を付与することも、選択肢として検討する。

<補足事項>

前述の退職条件とは、やむを得ず退職となる社員に対し、既存制度に則った退職時の措置(退職金の支給など)に加えて、何らかの支給や配慮を行うことを指します。

退職条件の例としては、以下のような項目が考えられます。これらの条件をどれくらい手厚くすべきかは、会社の状況や本人が被る不利益の程度等によって決定されます。

・退職金の割り増し

・再就職支援会社による転職支援サービスの付与

・転職活動に係る休暇の付与

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社において非管理職である社員を他社に出向させることになりました。当該社員が出向先で従事する業務内容を考慮し、また、出向先からの要望もあり、出向先での役職は「課長」(出向先において管理監督者の扱い)ということで出向契約を締結しました。

当該社員の日々の就業状況の管理は、出向先において実施する想定です。ただ、出向先の組織風土は当社とはかなり異なっており、管理職・非管理職問わず、長時間勤務を行っている社員が多いと聞いています。当社としては、社員の健康管理の面からも、長時間労働は避けたいと考えていますが、36協定の適用はどのようになるのでしょうか。

出向先の36協定が適用されるのが通常であり、出向先において管理監督者であるなら、36協定の適用対象外となります。ただし、出向元による健康管理は必要であり、就業状況に見合う手当を支給するのが通常です。

<基本事項>

出向者の雇用条件は、出向元・出向先間で締結される出向契約によって定められますが、就業時間等の管理については、通常出向先において実施されるケースが多いことから、36協定についても出向先のものを適用するのが一般的です。そのため、出向先で管理監督者に位置付けられている者については、出向先においては「36協定の適用対象外」ということになります。

ただし、出向者は引き続き出向元社員としての身分も併せ持ちますので、出向元の企業に、当該社員の健康管理や安全配慮の義務は残ります。また、給与については、出向元から支給するケースが一般的ですので、出向元においては非管理職であるという前提で時間外勤務手当相当額を支給したり、出向に伴う就業条件変更については出向手当を支給するのが通常です。

<今回のケースについて>

ご相談のケースでは、出向社員が出向先において管理監督者に位置付けられること、出向先では長時間労働が当たり前であることなどから、出向社員の実際の勤務時間もかなり長時間にわたることが予想されます。

この場合に、出向元企業が実施すべき具体的な対応としては、健康管理・安全配慮面、給与面において、以下のようなことが考えられます。

■健康管理・安全配慮面の対応

・出向社員の勤務状況について、タイムリーに出向先から情報提供してもらう。

・出向元の36協定の時間数を超過しそうであるなど、長時間労働が続く場合は、出向先へ配慮を求める。

■給与面の対応

・出向元の給与制度に基づいて、時間外勤務手当を支給する。

・上記とは別途、出向に伴うハードシップ(長時間勤務そのものというよりは、出向に伴う就業条件等の変更によって生じるもの全体を指す。)に対して、出向手当を支給する。

ただし、給与面の対応については、「支給すれば長時間労働させてもよい」という趣旨ではありませんので、まずは健康管理・安全配慮面の対応をしっかりやっていくのが重要になります。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

男性社員が、子の誕生に伴い、6ヶ月程度の育児休業取得を希望しています。現在、その社員が担当している業務は、専門性が高く、特殊な内容です。会社としては代替要員の確保を進めるものの、かなり難航することが予想されます。代替要員が確保できるまでの間、育児休業取得を待ってもらうことは可能でしょうか。また、万一必要な人材が確保できない場合は、短時間だけでもよいので、その社員に育児休業中に就労してもらいたいと考えています。

社員本人が同意した場合は、育児休業取得時期の変更や、育児休業中の一時的・臨時的な就労は可能ではありますが、本人の希望通り取得させるのが原則となります。

<基本事項>

育児休業は、子が1歳(保育園に入園できないなど、一定の場合においては2歳)に達するまで、申出により労働者が休業できる制度であり、男女問わず取得できます。(ただし、日々雇入れられる者など、一部適用除外となる場合があります。)

育児休業中の就労は原則的には想定されておらず、短時間であっても、会社が就労を強制することはできません。ただし、社員が同意した場合に限り、以下の要件で就労が可能な場合があります。(なお、育児休業給付金の支給を受ける際には、一定の要件を満たす必要があります。)

・子の養育をする必要がない期間であること。

・一時的・臨時的な就労であること。(恒常的・定期的な就労は不可)

・就労が月10日(10日を超える場合は、80時間)以下であること。

<育児休業取得時期の変更や育児休業中の就労について>

育児休業の取得は、男女を問わず、社員に認められた法令上の権利です。取得時期の変更や育児休業中の臨時的・一時的な就労は、社員側の同意が得られた場合に限り可能ではあるものの、会社が一方的にこれらを強制することや、同意しないからと言って不利益な取り扱いをすることは認められません。

会社としては、男性社員が育児休業を取得する可能性も十分あり得ることを見越して、早め早めの人員確保や人材育成の取組みを行っていくことが望ましいと言えます。

<補足>

令和元年度雇用均等基本調査によると、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業取得者の割合は7.48%(平成30年度は6.16%)となっています。男性の育児休業取得者は、依然として低い水準ではあるものの、増加傾向であると言えます。

また、次のように、男性の育児休業取得を後押しする制度も設けられています。

・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に、最大1年間の育児休業が可能。

(パパ・ママ育休プラス)

・子の出生後8週間の期間内に一度育児休業を取得した場合は、特別な事情なしに、再度の取得が可能。

(原則は、特別な事情がなければ1人の子につき1回)

・配偶者が専業主婦(主夫)であっても、育児休業の取得は可能。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では、採用活動の難航という課題を抱えており、それに関連してのご相談となります。

実は、採用活動を実施しても採用候補者がなかなか集まらず、加えて、せっかく入社しても会社に合わず、短期間で退職してしまうことが続いています。

そこで、社員の知人・友人を候補者として紹介してもらう制度を導入したいと考えています。

また、社員から優秀な人材を紹介してもらえる可能性を上げるため、紹介してくれた応募者が入社した場合に、紹介してくれた社員に対してインセンティブも支給したいのですが、それは可能でしょうか。

採用候補者を紹介してくれた社員に対してインセンティブを支給することは可能ですが、支給額が高額にならないよう留意する必要があります。

<基本事項>

求人活動により広く応募者を募るのではなく、社員から知人・友人で、自社に合う人材を紹介(推薦)してもらう採用手法を、「リファラル採用」と言います。

・求人サイトや人材紹介会社を利用した場合と比較して、募集・採用に係るコストや時間を削減できる

・その人物をよく知った社員から紹介を受けられるので、適性・能力がある人材を採用できる可能性が高い

・採用候補者は、予め会社や仕事のことを紹介者である社員から聞いているので、会社に早く適応し、定着率が高くなると考えられる

一方で、社員からの紹介に頼る制度でもあることから、リファラル採用を狙い通りに運用するためには、多くの社員が協力したくなるような仕組みを作る必要があります。

<紹介者に対するインセンティブの支給>

社員が協力したくなるような仕組みとして、社員が紹介した人が入社に至った場合に、インセンティブを支給している会社もあります。

但し、職業安定法第40条では、社員の募集に従事する者に対して、給与やそれに準ずるもの以外の報奨金を支払うことは禁じられています。紹介者である社員に対して支給するインセンティブが、「給与」とは評価できないほどに高額であると、同法に違反していると判断され、紹介者である社員が無許可の人材紹介業を行っていると指摘される可能性があります。

インセンティブがどの程度の金額であれば、「給与」と認められるかという点については、明確な基準は示されていませんが、金額設定にあたっては、当該社員の業務全体の中で採用候補者紹介に関して支給すべき水準を検討した上で決定することが望ましいと考えられます。採用エージェントが公開している統計では、3万円~10万円程度の範囲で設定している会社が多いようです。

<補足>

上記の通り、インセンティブは「給与(あるいは賞与)」として支給することとなります。

支給のタイミング(採用候補者を紹介したら支給するのか、採用された時点で支給するのか等)や支給する金額については、予め設定し、その内容は就業規則等に定めておくべきと考えられる点、ご留意ください。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では、清算期間を1ヶ月とするフレックスタイム制を導入し、コアタイム/フレキシブルタイムの区分も設けています。

今月、ある社員が出社しなければいけない日に出社しなかったり、コアタイムに遅刻したりするということがありました。一方で、この社員は、出社日に残業をしていたので、今月の実労働時間は、予め定めている「勤務しなくてはいけない総労働時間」を超えている状況です。

この社員の欠勤日やコアタイムへの遅刻について、賃金控除はどのように行えば良いでしょうか。

フレックスタイム制では、「清算期間中の実労働時間」が「清算期間の総所定労働時間」を超えていれば、1日単位での遅刻・早退や、欠勤による賃金控除はできません。

但し、評価に反映させたり、就業規則に基づいて制裁を行うということは考えられます。

<基本事項>

フレックスタイム制は、予め働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができる制度です。

フレックスタイム制における賃金清算は、「清算期間における総労働時間」と「実労働時間」との過不足に応じて行います。「実労働時間」が「清算期間における総労働時間」に満たない場合に、不足する時間分の賃金控除を行うことになります。一方、「実労働時間」が「清算期間における総労働時間」を満たしているのであれば、欠勤や遅刻・早退に伴う賃金控除は生じません。

<欠勤や早退・遅刻があった場合の対応>

上記の通り、「実労働時間」が「清算期間における総労働時間」を満たしているのであれば、欠勤や早退・遅刻があっても、賃金控除をすることはできません。

一方、賃金控除されないことで、欠勤や遅刻・早退に歯止めが利かなくなり、業務に支障が出ることも懸念されます。そのようなことに対する抑止策として、以下のような対応が考えられます。

・賞与や昇給等に結び付く人事考課の結果に反映する方法

・就業規則等に「正当な理由なく欠勤、コアタイムへの遅刻・早退をしてはならない」といった定めを設け、これに違反した場合に

減給処分などの制裁を行う方法

<補足>

ここまで述べてきたように、欠勤やコアタイムへの遅刻・早退が常態化することを抑止するために、評価に反映する等の対応を行うことが考えられます。然しながら、フレックスタイム制について、社員が「いつを勤務日とするかも、労働者の意思で決定できる」といった誤った理解をしていることも考えられます。改めてフレックスタイム制の趣旨を説明をすることも必要と思われます。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

この度、当社の従業員代表を務めている社員が退職をすることとなりました。

その社員の署名捺印により締結した36協定が、当社で現在有効な協定となっているのですが、その社員の退職に伴い、新たな従業員代表を選出して、36協定を締結しなおす必要はありますか。

また、改めて協定する場合、従業員代表の選出を急ぐ必要があります。これまで、従業員代表は、紙での投票により選出していたのですが、効率性を考えて、紙ではなくメールでの投票に切り替えたいと考えています。メールでの投票とすることについて、法令違反になるなどの問題はありますか。

協定を締結した時点の従業員代表が退職することで、協定を締結し直す必要はありません。

また、従業員代表の選出にあたっては、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続きが取られている必要があります。それを満たす方法であれば、メールでの投票による選出も可能です。

<基本事項>

労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて時間外労働や休日労働をさせる場合には、予め「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合か、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(従業員代表)と、都度、書面による協定をしなければなりません。

然し、従業員代表と協定を締結することは、協定を成立させるために必要な手続きですが、一度締結した36協定の有効期間中に、従業員代表の退職や、入退社により適用となる労働者数の変動といった状況の変動があったとしても、その変動に応じて改めて協定を締結し直す必要はありません。既に締結している36協定の効力が存続することになります。

また、従業員代表の選出方法、労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにした上で、労働者の過半数が支持していることが明確になる方法をとる必要があります。具体的な方法については、法令上の定めはございません。厚労省のリーフレットでは、投票、挙手といった方法の他、労働者による話し合い、持ち回り決議といった方法が挙げられています。

<今回のケース>

従業員代表の退職に伴い、直ちに新たな従業員代表を選出しなければならないものではありません。現在の従業員代表と締結した36協定の有効期間の終了により、新たに締結する必要が生じた時など、必要に応じて選出することで良いと考えられます。

また、従業員代表を選出するものであることを明らかにした上で、過半数が支持していることが明確になる方法であれば、メールによる投票とすることも可能です。上記の通り、今回のケースでは、急いで新たな従業員代表を選出する必要はありませんが、従来よりも効率的な選出方法として、この機に投票方法を切り替えることも一案です。

=参考=

厚労省WEBサイト内:

「36協定を締結する際には」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

先日、ある社員から、事故にあい、入院のため3日間の年次有給休暇を取得したいとの連絡があったのですが、その3日間が経過した本日時点で出社しておらず、本人との連絡もつかなくなっています。事故によるケガの影響で出社や連絡が難しくなっている可能性が高いのですが、一方で賃金計算のスケジュールの兼ね合いから、勤怠を確定させる必要があります。

確認したところ、その社員の今年度の年次有給休暇は、まだ残日数がかなりあります。本日の不在を欠勤として処理すると欠勤控除が発生するので、出社後に本人から年次有給休暇としたい旨の申し出があるのではないかと考えています。本人からの申し出が後日になった場合でも、年次有給休暇とできるのでしょうか。

また、本人の申し出がなくても、会社の判断で年次有給休暇として扱うことが法令上可能なのであれば、本人の申し出を待たず、そのように処理したいのですが、そのような取り扱いは可能でしょうか。

会社は、後日の申し出を受けて年次有給休暇を認める義務はありませんが、会社と本人の合意があれば、年次有給休暇として扱うことは、法令上、差し支えありません。

一方、本人の申し出がないまま、会社の判断により欠勤日を年次有給休暇取得日として扱うことはできません。

<基本事項>

労働基準法により、年次有給休暇は、社員が請求する時季に与えなければならないと定められています。

社員が、いつまでに年次有給休暇の請求をしなければならないか、という明確な法令上の定めはありませんが、事前に行うことが原則とされています。また、欠勤した日を年次有給休暇とする旨の申し出が後日あったとしても、それに応じて欠勤日を有給休暇としなければならないという義務は会社にはありませんので、就業規則に特段異なる定めがない限り、年次有給休暇とせずに欠勤と扱うことは法令違反には当たりません。

但し、就業規則に特段の定めがない場合でも、会社と社員の双方で合意があれば、年次有給休暇として取り扱うとしても、法令上問題はありません。

一方、上記の通り、年次有給休暇は社員の請求により与えるものです。いつの日付を年次有給休暇として請求するかは、本人の判断に委ねられています。本人の請求なく、会社の一存により年次有給休暇を取得したものとして扱うことは認められません。

<今回のケース>

今回は、本人との連絡はつかないが、取り急ぎ勤怠を確定する必要があるという状況ですので、年次有給休暇の取得について本人の意向が確認できず、一旦は年次有給休暇ではなく欠勤として取り扱うことになります。本人が出社後に、当該日を年次有給休暇とすることを希望し、会社もそれに合意するのであれば、年次有給休暇としての取扱いを改めて適用することが考えられます。尚、就業規則で「年次有給休暇の事後申請も認める」という旨の定めがあれば、それに基づき、事後の申し出であっても会社は年次有給休暇を認めなければならない点は、留意する必要があります。

また、本人との連絡がつかない状況が長引くということは望ましいとは言えません。勤怠の取扱いとは別に、早めに本人の状態を把握するよう努めることが良いと考えられます。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社では、数名の派遣社員を1年以上、本社にて継続して受け入れています。(本社以外に事業場は設けていません)

3ヶ月前に正社員の中途採用を行った際、その求人票を社内掲示板に貼り出し、募集情報の周知を行ったのですが、派遣社員からの応募は全くありませんでした。

この度、前回と同様の募集条件で、再び正社員の採用を予定しているのですが、派遣社員への周知は今回も必要になるのでしょうか。

正社員を募集する都度、社内に求人票を掲示することは手間がかかりますし、前回応募がなかったことから、派遣社員達は正社員として雇用されることを希望していないように思えます。法令上問題なければ、募集情報の周知は省略したいと考えています。

正社員募集情報の周知義務は、過去に応募があったかどうかに左右されるものではありません。前回応募しなかったことを理由に、その派遣社員を募集情報周知の対象から除くことはできないと考えられます。

<基本事項>

派遣社員を受け入れている事業所は、労働者募集を行う際、その募集情報を一定の派遣社員に対して提供することを、労働者派遣法により義務付けられています。

正社員を募集する場合であれば、業務内容や賃金、労働時間といった募集情報を、当該事業所で1年以上、継続して受け入れている派遣社員に周知しなければいけません。

受け入れ期間が1年を超えた派遣社員に、正社員募集情報を周知しても応募しなかった場合に、次回以降の募集情報の周知義務が免除されるといった定めはなく、正社員募集を行う都度、周知が必要と考えられます。

また、この募集情報の周知義務は、派遣社員が正社員として就職する機会を得られるようにすることを目的に定められたものです。正社員として雇用されることを希望しているが、募集情報が周知されたタイミングでは、何らかの事情により応募が叶わなかったということもあり得ます。その事情さえ解決されていれば、次の正社員募集の機会には応募することも考えられますので、前回応募しなかったことで、正社員として雇用されることを希望していないと判断することはできず、過去に応募しなかったとしても継続して周知することが求められます。

<補足事項>

派遣社員へ周知する方法として、厚生労働省より出されている業務取扱要領では、以下のような方法が挙げられています。

・事業所の掲示板に求人票を貼り出す方法。

・直接メール等で通知する方法。

・派遣先から派遣元事業主に募集情報を提供し、派遣元事業主を通じて周知する方法。

事業所で受け入れている派遣社員の人数が少なく、掲示板に貼り出すよりも直接メールで伝えた方が効率的に周知ができるといったことも考えられます。事情に応じて、適切な方法を選択し、漏れのないよう周知ください。

尚、法令上、募集情報を周知することを義務付けられていますが、周知した募集情報に対して応募してきた派遣社員を採用することは義務ではなく、あくまで会社として公正な選考のもとで採用可否を決定することになります。

=参考=

厚労省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/index.html

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

社員が育児休業から復帰する際の配属についてご相談です。

当社にはまもなく産前産後休業に入る社員がおり、その後育児休業を取る予定です。

当該社員の現在担当している業務は勤務時間が不規則になりやすく、また繁忙期には拘束時間が長くなりがちという特性があります。そのため、育休復帰後の社員に同じ業務を担当させることは困難ではないかと考えています。

我が社では人事異動は一定の頻度で実施しており、この社員も過去に社内で他の業務を担当していた経験があります。本人も、復帰後の業務については不安を感じているようであり、育休終了後のスムーズな復帰を考えると、そのような過去の経験を生かした配属を検討したほうが良いようにも思われます。

一方で、育児休業から復帰した際は、休業前と同じ業務に戻さなければならないと聞いたことがあります。

今回のような場合でも、復帰後は必ず休業前の所属部署や担当業務に戻さなくてはならないのでしょうか。

育児休業から復帰した社員を原職へ復帰させることは、法令上の義務というわけではありません。

復帰時に配置転換した場合でも、本人に不利益な内容でなければ法令違反にはなりません。また、何らかの不利益を伴うとみなされる場合であっても、業務上の必要性等を含めた一定の要件に該当する場合は違法にはあたらないとされています。

<育児休業後の社員の配属に関する法令上の定め>

育児・介護休業法では、育児休業後における配置につき、事業主の定めた事項の「周知」と、「育児休業後の就業が円滑に行われるための必要な措置を講ずるよう努めること」を求めるに留まっています(育児・介護休業法 第21条、第22条)。また同法を受けた「事業主が講ずべき措置に関する指針」でも、「原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮する」という表現のみが記載されています(指針第2の7(1))。

したがって、配置転換自体は制限されていないものと考えることができます。

一方で、育休を契機として「不利益な配置転換」を行うことは、妊娠・出産・育児等を契機とする不利益取り扱いに該当し、法違反となるため注意が必要です。配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、「配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべき」とされています。

「例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、その労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、これに該当する」とされていますので、育休復帰にあたって明らかにハードシップの高い業務を新たに担当させることや、従来付与されていた手当の支給対象外となるような職務変更を行うと、不利益な配置転換とみなされる可能性があるといえます。

厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」によると、妊娠・出産・育児休業等を契機として何らかの不利益を伴う配置転換を行った場合でも、以下に該当するような場合は、法違反にならないとされていますが、いずれにしてもスムーズな職場復帰を損なうような配置転換にならないようご注意ください。

①業務上の必要性が当該不利益取り扱いにより受ける影響を上回ると認められる特段の事情が存在するとき

②労働者が当該取り扱いに同意している場合において、有利な影響の内容が不利な影響の内容や程度を上回り、説明がなされる等合理的な理由が存在するとき

<補足事項>

これまで述べてきたように、法令では、元の部署・業務への復帰は義務付けられたものではありません。今回のご相談においては、社員の方も不安を感じているとのことでしたので、長期的な人材活用という観点からも、本人が将来的なキャリアをどのように考えているか、現在はどのような点に不安を感じているかといった事を確認しながら、将来の活躍に資するよう復帰後の配属についても検討されることをお勧めいたします。

検討にあたっては、必要に応じて厚生労働省の「育休復帰支援プラン」策定マニュアルも参照してみると良いでしょう。

=ご参考=

厚生労働省

「育児・介護休業法のあらまし」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

厚生労働省

「育休復帰支援プラン策定のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

36協定の届け出について、ご教示ください。

当社は、全国各地に様々な規模の事業所があります。労働組合はなく、36協定は、年1回、各事業所で選出した従業員代表が署名・捺印したものを、当該事業所を管轄する労働基準監督署(労基署)へ届け出ています。

実は先日、就業規則については、作成・届け出が必要となる最少人数が法律で決められているということを知りました。当社には、従業員数が10名未満の小規模な事業所があるのですが、36協定についても「従業員数が少ない事業所では届け出不要」というような定めはあるのでしょうか。

また、複数の事業所の36協定を、本社で一括して届け出ることが認められている会社もあると聞きました。それが可能であれば、事務処理の負担軽減につながると思うのですが、本社一括で届け出るということは、本当に可能なのでしょうか。

事業所の従業員数によらず、会社は、時間外労働をさせることについて36協定の締結・届け出を義務付けられています。

また、複数の事業所の36協定を本社で一括して届け出ることが認められる場合もありますが、過半数組合があるといった一定の要件を満たす必要があります。貴社の場合は、過半数組合を持たない会社ですので、「本社一括届け出」は認められません。

<36協定について>

労働基準法により、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。会社は、この時間数を超えて、従業員に時間外労働をさせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。

36協定の根拠となる労働基準法第36条では、「何人以上の事業所で、締結が必要(それに満たなければ、締結は不要)」といった定めはなされていません。少人数の事業所であっても、時間外労働をさせるのであれば、36協定の締結・届け出が必要です。

尚、就業規則については、労働基準法により常時10人以上の労働者を使用する事業所で作成し、所轄の労基署へ届け出ることとされています。

<36協定の「本社一括届け出」>

2003年2月に厚生労働省労働基準局長名で出された通達により、「本社一括届け出」の手続きを行えば、本社以外の事業所も所轄労働基準監督署へ36協定を届け出たものとされることになりました。本来は、事業所ごとに36協定を締結し、それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署長宛に届け出ることとされていますが、複数事業所がある会社で、個別に36協定の締結・届け出を行うことは非効率であることから、認められるようになったものです。

36協定の「本社一括届け出」が認められるためには、協定事項のうち、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項が同一であることが求められます。従って、「協定の当事者である労働組合の名称または労働者の過半数代表者の職名・氏名」が、全ての協定で同一でなければなりません。

「労働者の過半数代表者」は事業所ごとに選任しますので、複数事業所の過半数代表者を1人の社員に統一することは不可能です。その為、36協定の「本社一括届け出」が認められるのは、全ての事業所の過半数以上の労働者で組織する労働組合がある場合に限られることとなります。

<補足事項>

過半数組合がある場合においても、36協定の「本社一括届け出」が認められるためには、一部を除き、協定事項が事業所間で同一である必要があります。この要件を満たすために、最も時間外労働が長く見込まれる事業所に時間数を揃える形で、36協定を締結することも考えられるかもしれませんが、「本社一括届け出」を行うことを目的として、各事業所の協定事項を同一とすることは望ましくないとされています。36協定を締結するにあたっては、各事業所の実態により一つ一つの協定事項を定めることが原則である点、ご留意ください。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。

当社の就業規則には、複数の手当が定められているのですが、中には支給対象となる社員がおらず、実質、形骸化してしまっているものもあります。そこで、長らく支給実績のない手当については廃止したいと考えています。

一方で、「就業規則を改定する際、労働条件の不利益変更はできない」といったことを耳にします。支給対象となる社員がいない手当の廃止であっても、不利益変更となり、手当の廃止は法令上、認められないということになるのでしょうか。

現時点支給対象となる社員がいない手当であっても、将来支給の生じる可能性があれば、それを廃止することは不利益変更にあたります。

不利益変更は、労働者保護の観点から避けたほうが良いと考えられますが、法令上、一切禁止とされているものではありません。社員の同意がある場合や、一定の条件を満たす場合には認められるものとされています。

<労働条件の不利益変更について>

不利益変更とは、社員の労働条件を引き下げるような変更を指します。

現時点で支給対象者のいない手当であっても、就業規則に定められている限り、支給要件に該当すれば支給を受けられることが保障されています。手当制度を廃止すると、将来に渡って当該手当の支給を受ける可能性がなくなることになり、社員にとっては労働条件が引き下げられたこととなります。

<不利益変更が認められる条件>

労働契約法により、会社が、社員にとって不利益な内容となるような就業規則の変更をすることは、社員の合意がない限りできないとされています。但し、以下の条件をいずれも満たす場合には、例外的に不利益変更が認められます。

①変更後の就業規則を社員に周知すること。

②就業規則の変更が、以下に照らして合理的なものであること。

・社員の受ける不利益の程度

・労働条件の変更の必要性

・変更後の就業規則の内容の相当性

・労働組合等との交渉の状況、その他の就業規則の変更に係る事情

長らく支給実績がなく、形骸化しているような手当の廃止であれば、実質的に社員の受ける不利益はないと考えられますが、今後支給される可能性がある場合は、慎重な対応が必要となります。変更に当たっては、変更点を社員に周知することや、上記基準において合理的と認められる変更であるかどうかを会社として精査することをお勧めします。

<補足事項>